Das könnte Dich auch interessieren:

![[Der Zugersee:]</br>Tiefblaues Wasser zwischen mächtigen Bergen](/assets/cache/600/600/media/Artikel/2023/09/zugersee/zug-6908989.jpg)

| 19 | 02 | 2021 | Diverses | |

| 19 | 02 | 2021 | Diverses |

| |

«Petri-Heil» stellt hier Situationen am und auf dem Wasser mit einem Augenzwinkern vor. Vielleicht findest Du Dich oder Deine Kollegen (zumindest teilweise) auch darin wieder.

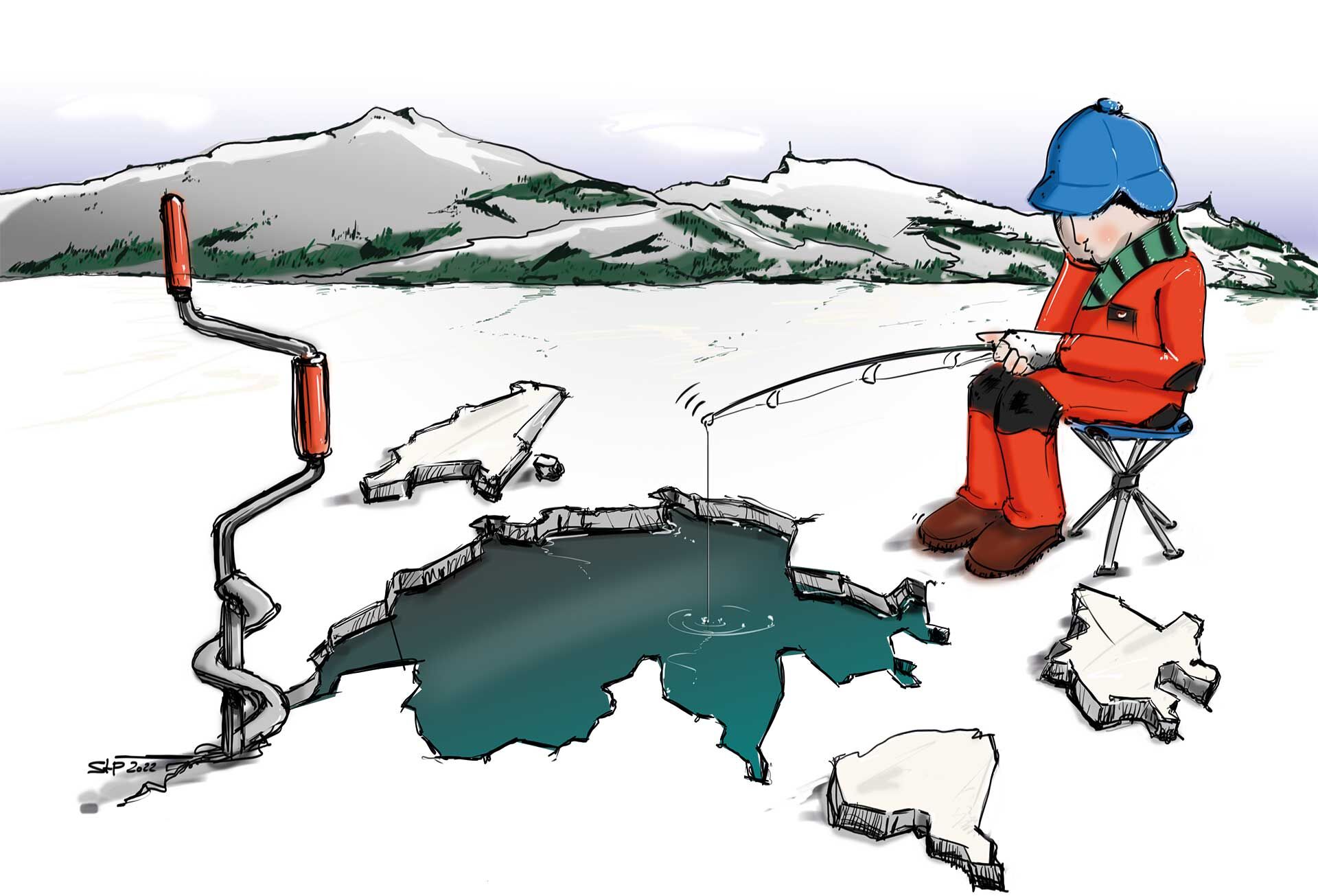

Nick Hagenbuch – Vor fünf Jahren passierte es mir beim Eisfischen: Ich bohrte ein Loch auf dem Engstlensee, als sich plötzlich der Eisbohrer verabschiedete und durch das Eisloch im See verschwand – eine rostige Schraube hatte beim Bohren nachgegeben.

Nick Hagenbuch – Vor fünf Jahren passierte es mir beim Eisfischen: Ich bohrte ein Loch auf dem Engstlensee, als sich plötzlich der Eisbohrer verabschiedete und durch das Eisloch im See verschwand – eine rostige Schraube hatte beim Bohren nachgegeben.

Wenigstens hatte ich zuvor schon ein paar Löcher vorbereitet und konnte weiterfischen. Trotzdem versetzte mir das Malheur einen spürbaren Dämpfer – das schlechte Gewissen fischte nun mit. Doch die eigentliche Schande sollte mich erst Monate später heimsuchen. Im «Petri-Heil» – also unserem Magazin – las ich einen Bericht über eine Seeputzaktion am Engstlensee (Ausgabe 11/2021). Und was sah ich dort auf dem Foto in leuchtendem Rot? Na klar: meinen versenkten Bohrkopf.

Yanik Gsell – Es war ein sonniger Wintertag. Perfekt also, dachte ich, um spontan meine Schwester in Stein am Rhein zu besuchen. Ich startete mein Boot, genoss die klare Luft und das glitzernde Wasser – nichts konnte diesen Tag trüben. Dachte ich zumindest. Was mir nämlich nicht klar war: Der Wasserstand des Untersees war so niedrig, dass selbst alteingesessene Kapitäne sich überlegten, ob sie nicht besser zu Fuss ans andere Ufer laufen sollten. Aber ich? Ich fuhr munter den Rhein hinab – und beschloss, noch kurz die Insel Reichenau zu umrunden.

Die Sonne funkelte, das Boot schnurrte – Vollgas bei knapp 40 km/h. Bis es plötzlich nicht mehr schnurrte. KRRRRR-KLONK! Ein gewaltiger Schlag – als hätte ich Poseidons Kaffeetasse gerammt. Das Boot vibrierte, der Propeller verabschiedete sich in die ewigen Jagdgründe. Manövrieren? Keine Chance. Ich trieb dahin wie eine Gummiente in der Badewanne – allerdings mit deutlich weniger Gelassenheit.

Rund eine Stunde später trieb mein Boot bei der Insel Reichenau auf eine Sandbank und ich stieg aus ins eiskalte Wasser. Noch frostiger war meine Laune – deutlich unter dem Nullpunkt. Auf der Insel angelangt, stapfte ich barfuss über einen Acker, vorbei an endlosen Gewächshäusern. Immerhin würde ich hier wohl nicht verhungern – diese Insel steht schliesslich für Gemüse, nicht für Abenteurer oder Strafgefangene. Schliesslich erreichte ich ein Haus mit gepflegtem Garten. Ich klingelte. Die Tür öffnete sich – und das Ehepaar, das mich da sah, hielt mich wohl für einen flüchtigen Ausbrecher oder einen Geist vom Bodensee. Barfuss, nass, leicht verwirrt – ich kanns ihnen nicht verdenken.

Nach einer kurzen Schrecksekunde und Erklärungen durfte ich in die warme Stube. Die Gastgeberin lachte und hiess mich willkommen mit einem herzlichen: «Also, auf so was muss man anstossen!» Kurze Zeit später sass ich mit ihnen bei einem Glas Roten auf der Insel Reichenau – barfuss, durchgefroren, aber lebendig. Der Tag war wieder perfekt. Die Sache mit dem Propeller? Die werde ich wohl nicht so schnell vergessen. Und meine Versicherung wahrscheinlich auch nicht.

Housi Schwab

König | Es ist Freitag, der letzte Tag unserer Fischerferien. Ich stehe mit einem Fischerkollegen in den Wasserweiten des Boddens bei Rügen. Die Hechtwoche war zäh für Spinn- und Fliegenfischer gleichermassen. Aber wir bleiben trotzdem hartnäckig dran. Tatsächlich drille ich gleich zu Beginn einen tollen Hecht. Mein Kollege macht ein Foto und freut sich mit mir. Danach fischt jeder für sich weiter, und wir verlieren uns aus den Augen. Ich erwische noch zwei weitere gute Hechte – heute läufts eindeutig auf Streamer. Mein Weg kreuzt sich mit dem von drei Spinnanglern, die allesamt keinen Biss hatten. Gegen Mittag treffe ich meinen Kumpel wieder. Er schaut etwas frustriert und müde drein – kein einziger Fischkontakt, Hunger, keine Lust mehr. Er will aufhören. Also gut …

Aber ich kündige noch meine «letzten sieben Würfe» an. Ich schlenze also den Streamer vor uns hin, will einstrippen – und «Päng!» «Das darf doch nicht wahr sein!», entfährt es meinem Freund. Und dann auch noch das: The last cast was the best cast. Ein Hecht von gut 90 cm macht den Abschluss. Dabei fischten wir mit derselben Ausrüstung und denselben Ködern. Ich wüsste wirklich nicht, was er hätte besser machen können. Es tat unserer Freundschaft zum Glück keinen Abbruch.

Depp – Januar. Huchenfischen in Bosnien. Hohes Wasser, Schneefall bei Minustemperaturen – beste Bedingungen für den Donaukönig. Ein toller Guide bringt mich an die besten Stellen und macht mich mit allen Raffinessen dieser Fischerei vertraut. Die berühmten «tausend Würfe» habe ich längst hinter mir – ohne auch nur einen erkennbaren Zupfer.

Eine besonders «heisse» Stelle hinter einer Insel befische ich genauestens nach Anweisung. Nach fünf Würfen übergebe ich dem Guide die Rute und bitte ihn, mir nochmals zu zeigen, wie er die künstliche Groppe führt. Er wirft an dieselbe Stelle – zwei Mal gezupft – «Päng», Rute krumm. Er erschrickt selbst und drückt mir mit einer ehrlich gemeinten Entschuldigung die Rute in die Hand, damit ich den Huchen landen kann.

Natürlich ist das nicht in meinem Sinn, doch spüre ich wenigstens mal die Kraft eines Donaulachses, während der Guide feumert. Ich muss ihm mehrmals versichern, dass ich mich ehrlich mit ihm freue. Es bleibt schliesslich der einzige Fang der ganzen Woche. Zum Trost erzählt er mir, dass er kurz zuvor selbst ganze vier Tage an den besten Huchenstrecken gefischt habe – ohne einen einzigen Biss.

nhb | rur – Jeder von uns hat sich schon mal überlegt, welche Superkraft man gerne hätte. Fliegen? Unbändige Kräfte? Unsichtbar sein? Alles Quatsch! Für mich ist längst klar, was im Fischerleben wirklich von Nutzen wäre: der Röntgenblick. Wie oft habe ich schon einen Fisch im Drill verloren und gedacht: «Hätte ich den doch wenigstens noch gesehen!» Oder all die Gewässer, an denen ich keinen Schimmer hatte, wo die verflixten Fische stecken. «Wenn bloss jeder eine kleine Antenne hätte – und bitteschön mit Grössenangabe!»

Beim Eisfischen oder vom Boot aus wär das erst recht genial. Ich stelle mir vor: Röntgenblickend über den Bergsee spazieren oder rudern und den Köder einfach dort runterlassen, wo es gerade lustig ist. Da ein ü1m-Kanadier, dort ein 60er-Seesaibling – und was ist das da unten, das aussieht wie ein Wels? Etwa eine oberschenkeldicke Trüsche? Nichts wie runter mit dem Haken – und hoch mit den Viechern! Aber diese Riesen sind anstrengend beim Hochkurbeln, und dann noch das Theater mit dem Zurücksetzen. Diese alten Tiere will man ja gar nicht essen. Dann doch lieber die bissigen Portionsforellen mitten im Freiwasser. Was die dort auf 13 Metern Tiefe über 60 Metern Abgrund treiben? Keine Ahnung. Aber kann einem auch wurscht sein: einfach kommen, sehen und fangen. Zu dumm, dass in zehn Minuten die erlaubten sechs Fische gelandet sind. Eislöcher bohren oder den Köder hinwerfen, wo gerade keine oder nur wenige Fische stehen – nur um länger fischen zu können? Pfff … Ist zu anstrengend. Und was bitte soll daran der Kick sein? Solche Luxusprobleme sollte man haben – das wärs doch.

Livescope sei Dank wird dieser Röntgenblick-Traum tatsächlich ein Stück weit wahr. Nichts wie hin und so ein Ding kaufen? Doch dann denke ich an dieses eine Erlebnis an einem kleinen Bergsee. Ich war müde vom Wandern, der See sah fischleer aus. Trotzdem machte ich ein paar Würfe – einfach, weil ich nicht anders konnte. Und weil ich es liebe. Und dann, völlig überraschend, zog ich zwei Namaycush deutlich über 50 Zentimeter aus diesem unscheinbaren Bergtümpel. Ich war baff. Und muss zugeben: Das Erlebnis war hundertmal intensiver, als wenn ich es mit dem Röntgenblick vorher gewusst hätte. Ich lasse es wohl besser sein und fische weiter im Ungewissen. Die beste Superkraft ist für mich dann doch die Freude am Fischen.

Ruben Rod – Eigentlich habe ich nie genug Zeit zum Fischen. «Und, wie läufts beim Fischen?», werde ich oft gefragt. Meine Antwort lautet seit jeher ungefähr so: «Ach, ich komme doch gar nicht dazu!». Das war schon während meiner Schul- und Studienzeit so. Bei mindestens vier bis fünf Fischerausflügen pro Woche … Jetzt, als arbeitstätiger Familienpapi komme ich im Alltag noch etwa einmal pro Woche ans Wasser – wenns hochkommt.

Zum Glück gibt es ja noch die Familienferien. Da seile ich mich so oft wie möglich ab und verbringe ungefähr die Hälfte der Morgen- und Abendstunden am Wasser. Ist mir immer noch viel zu wenig. Alle paar Jahre brauche ich deshalb noch richtige Fischerferien: tagelang nichts als fischen, essen und schlafen. Leben wie ein Kormoran. Ob mir dieser Vogel (unter anderem) deswegen so auf die Nerven geht?

Hand aufs Herz: Zeit ist eine sehr relative Sache. Wir Fischer scheinen schon nicht ganz dicht, wenn es um unsere Zeit geht, die wir mit Fischen verbringen. Doch man stelle sich vor, jede Woche läppische fünf Stunden die Briefmarkensammlung zu sortieren – oder sich auf einem Hometrainer im Zimmer abzustrampeln. Jedem das Seine.

Da lob ich mir meine Tage am Wasser. Meine Bildschirmzeit am Handy checke ich schon lange nicht mehr – das will ich gar nicht wissen. Was für ein Jammer. So viel verlorene Fischenzeit.

Nick Hagenbuch – Nach vier Stunden zähem Aufstieg mit der gesamten Zelt- und Fischerausrüstung auf dem Rücken erreiche ich endlich die ersehnte Bergseeperle: kristallklares Wasser und absolute Stille. Keine Menschenseele weit und breit. Ich geniesse die Ruhe und den puren Fischereigenuss.

Am Abend dann plötzlich ein dumpfes Wummern. Spielt mir mein Gehör einen Streich? Aber nein, der Bass wird immer deutlicher. Schliesslich erkenne ich sogar den Song: «Der DJ aus den Bergen» von DJ Ötzi. Ein Après-Ski-Klassiker – jetzt also mein Soundtrack zum Après-Fischen?

Eine Gruppe Teenager mit Ghettoblaster und Fischerruten zieht an mir vorbei. Unsere gegenseitigen Grüsse werden von der Musik übertönt. Ich versuche wirklich, mich nicht aufzuregen. Das gelingt mir aber nur halbherzig. Ob das Ganze mit besserer Musikwahl erträglicher wäre? Ich bezweifle es und nehme mir allen Ernstes vor, beim nächsten Mal Noisecancelling-Kopfhörer einzupacken.

Am nächsten Morgen gehts früh raus aus den Federn – die Morgensession ruft. Im Nachbarzelt ist es schön ruhig, die Teenies schlafen zum Glück aus. Gegen Mittag gibt es noch einmal die volle Dröhnung, bevor sie ihre Sachen packen und den Rückweg antreten. Ich hoffe inständig, dass sie nicht plötzlich kehrtmachen. Tun sie zum Glück nicht.

Aber der Schaden ist angerichtet: Ich kriege den Song nicht mehr aus dem Kopf und muss mit einem Ohrwurm weiterfischen.

Housi Schwab – Mit vier frisch gebundenen Streamern steuere ich am 1. Mai die heisse Hechtstelle an der Aare an. Wie immer teste ich vor dem Fischen zuerst, wie der Köder so läuft. Ich lasse ihn also vom Rutenspitz ins Wasser baumeln und schwenke ihn ein bisschen hin und her. PÄNG! Ein Schwall – und ich komme zuerst gar nicht draus, dass da bereits ein Hecht hängt. Genau der passende Ofenhecht, den sich meine Mutter für heute zum Znacht gewünscht hat.

Diesen Fisch kann ich problemlos landen und versorgen. Aber nach nur einer Minute Fischen schon aufhören, kaum dass der Eröffnungstag begonnen hat? Nenei. Auf der anderen Seite, beim Biberbau, habe ich immer wieder einen schönen 70er beobachtet. Also laufe ich über das Fussgängerbrüggli und starte dort den nächsten Versuch.

Nach drei Würfen beisst er tatsächlich! Er wehrt sich heftig, zieht mit voller Kraft ab und flüchtet direkt ins Astgewirr des Bibers. Dort setzt er sich fest, bleibt aber in greifbarer Nähe.

Es gibt nur eins: Ich muss ins Wasser und versuchen, ihn zu lösen. Doch für meine Hüftstiefel ist die Stelle zu tief. Ich entschliesse mich, blutt ins Wasser zu steigen. Also Kleider bis auf die Unterhosen weg – und rein ins 12 Grad kalte Nass. Tief durchschnaufen – puuuhhh. Die Rute mit einer Hand in die Luft gestreckt, fädle ich mit der anderen im Wasser, unter Mithilfe meiner Füsse, die verhängte Schnur vorsichtig aus den Ästen. Es gelingt – und der Hecht ist immer noch dran! Glücklicherweise entschliesst er sich, aus dem Gewirr raus ins offene Wasser zu schwimmen.

Da gelingt es mir, ihn heranzuholen und zu greifen. Von der Kälte gerötet, verschlammt und von Brombeerranken zerkratzt, klettere ich mit dem Fisch die Uferböschung hinauf. Beim Anziehen werfe ich einen verstohlenen Blick aufs gegenüberliegende Brüggli – hoffentlich steht da niemand, der mich gerade beobachtet oder gar gefilmt hat.

So dauerte diese Hechteröffnung nur etwa eine halbe Stunde – und war in 50 Jahren trotzdem eine der denkwürdigsten. Auch nach tausenden Fischerstunden nehme ich für solche Abenteuer gerne viele Schneiderstunden in Kauf!

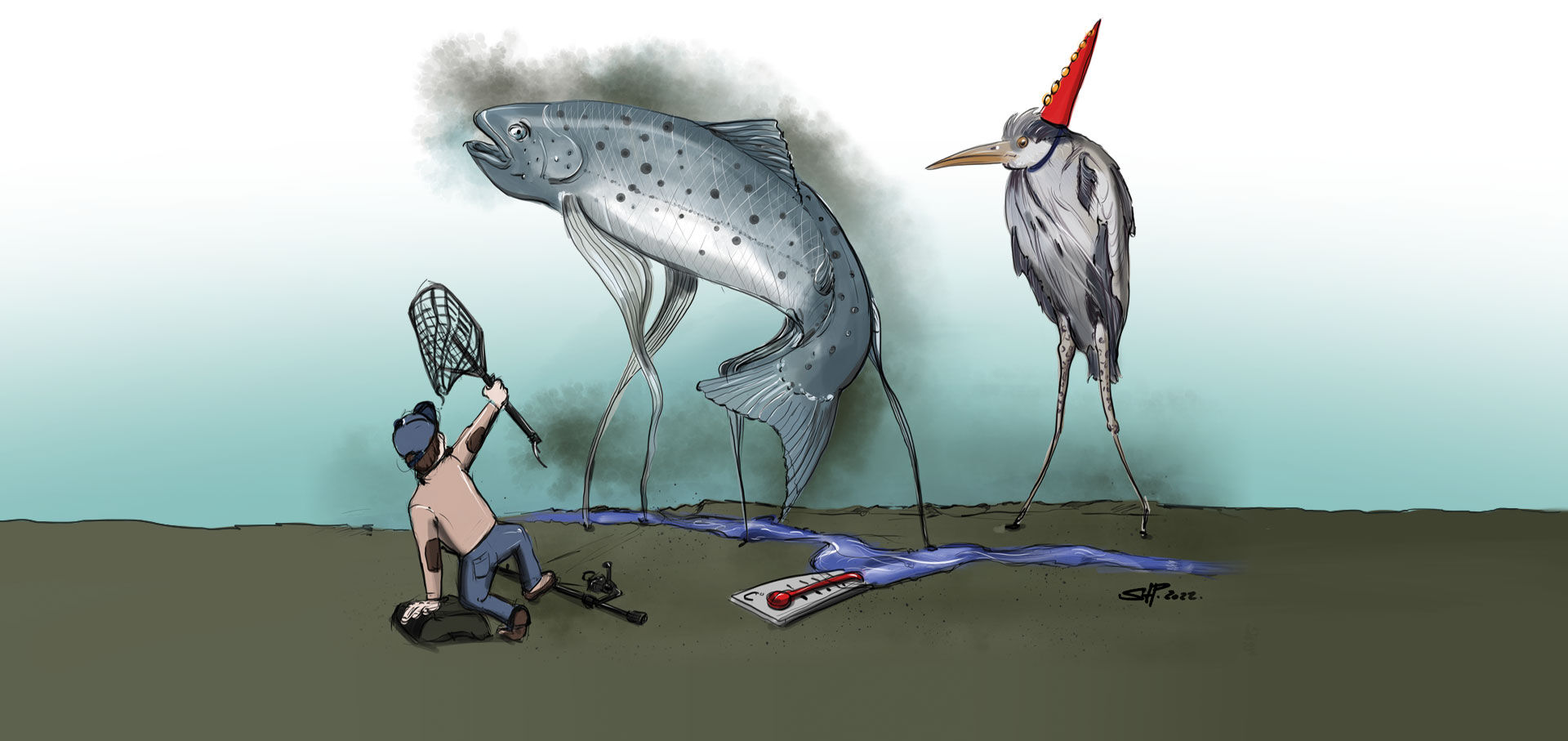

rur – Eine äusserlich unversehrte 45er-Bachforelle schwimmt apathisch am Ufer. Sie weicht nicht zurück, als ich direkt vor ihr stehe und macht auch dann keinen Wank, als ich den Feumer ins Wasser halte. Ich könnte sie einfach einpacken und hätte etwas für die Küche. Lasse ich sie so stehen, wäre das doch eine Vergeudung der in diesen Fisch investierten Bemühungen, sei es ihr Besatz oder die Revitalisierungen zur Naturverlaichung. Diese «angeschossene» Forelle jetzt nicht zu verwerten – welchen Mehrwert hätte das denn? Der Graureiher hat hier schon genug gefressen, und für den Fuchs habe ich erst kürzlich mein Sandwich auf einem Stein verlegt. Ob diese Forelle vielleicht Viren im Fleisch trägt und ich damit versehentlich die nächste Pandemie auslöse – einen Aquavirus? Während des Lockdowns hatte ich mehr Zeit zum Fischen, wäre also nicht allzu tragisch.

Letztes Jahr am Bergsee: Da schwimmt eine «angeleinte» Forelle in Wurfdistanz vorbei – eine abgerissene Montage inklusive Zapfen hinter sich herziehend. Geschenkt! Das bedauernswerte Geschöpf habe ich mit einem Wurf quer über ihr Anhängsel angehängt und mitsamt Zubehör gelandet. War das nun Fund oder Fang? Hätte ich den rechtmässigen Besitzer dieser Montage und Fänger dieses Fisches suchen müssen? Eva hatte den Apfel der Erkenntnis genommen – und ich bin nicht besser. Mein schlechtes Gewissen war bald verdaut, denn geschmeckt hat diese Forelle einwandfrei.

nhb – Jede und jeder von uns Fischerinnen und Fischern hat seine Lieblingsgewässer. Orte, an denen man das Fischereihandwerk erlernt hat oder die einem einfach besonders gut gefallen. Als Kind konnte ich mein Lieblingsgewässer klar benennen: die Reuss. Doch mit jedem weiteren Fischerjahr sind neue Lieblingsgewässer dazugekommen.

Neulich habe ich für mich alle Schweizer Bergseen aufgelistet, an denen ich schon gefischt habe – es sind deren 149! Und fast alle davon sind Perlen, die ich nur zu gerne wieder besuchen möchte. Gibt es darunter ein Gewässer, das ich keinesfalls noch einmal aufsuchen würde? Nein, eigentlich nicht. Selbst Bergseen, die mir beim ersten Besuch fischleer vorkamen, habe ich ein weiteres Mal eine Chance gegeben. Vielleicht stand ja der Mond ungünstig – und an einem anderen Tag kann es dann plötzlich ganz anders laufen. Das gehört eben auch zum Reiz.

Zu dumm nur, dass es noch etliche weitere Orte gibt, die ich noch nicht besucht habe. Wenn ich zu einem neuen Spot aufbreche, hoffe ich insgeheim, dass er fischleer ist, optisch nichts hergibt und von einer Algenplage heimgesucht wird, denn meine Favoritenliste ist ja schon viel zu lang geworden. Doch zu 99 Prozent ist das glücklicherweise nicht der Fall. Wir haben einfach zu viele schöne Gewässer in der Schweiz ...

Housi Schwab – Der «heilige Fischertag» der Berner, die Bachforelleneröffnung am 16. März, bestätigt es immer wieder: Mit Überraschungen ist zu rechnen. Und damit meine ich nicht den Besuch der Fischereiaufsicht, die sich sonst nie blicken lässt, sondern die Fänge – wenn denn etwas anbeisst. Ein guter Angelfreund drillt eine Riesen-Aareforelle … aber nein, es ist «nur» ein stattlicher Hecht. Heute an vielen Orten ein üblicher Ausnahmefang, fast schon eine Regel. Adrenalin, immerhin!

Beim Mittagsgrill unter Eröffnungsfischern weiss jeder von besonderen Fängen am Saisonauftakt zu berichten: Vom klassischen Schuh (erstaunlich wehrhaft, wenn er sich in der Strömung windet!), von Riesenbarben oder einer Regenbogenforelle trotz Besatzverbot, hört man alle Jahre wieder. Dann gibt es noch die verrückteren Geschichten, etwa die vom dreissigpfündigen Wels auf Bammeli mit 25er-Schnur. Der Räuber wusste wahrscheinlich nicht, dass er laut Lehrbuch bei 8 Grad Wassertemperatur am 16. März nicht beissen sollte. Zur Ehrerrettung sei erwähnt, dass gelegentlich auch Bachforellen gefangen werden …

Mit unerwarteten Fängen beim Fischen kannst Du überall rechnen. Irland, Lough Melvin: schöne Steigringe – sind das etwa Browntrouts? Leider Fehlanzeige, alles Weissfische. Mein Kollege am exklusiven Lachsfluss in Norwegen: kein einziger Atlantiklachs, dafür pazifische Buckellachse am Laufmeter. DIE Riesenstory der Felchenfischer: Meterhecht auf Hegene. Eine willkommene Überraschung mit sehr ungewissem Ausgang.

Und es geht auch noch exotischer: Schildkröten, Schlangen, Albatrosse, Riesenkrabben oder Krokodile am Haken. Vor solchen Überraschungen bin ich am 16. März an der Berner Aare (hoffentlich) weiterhin sicher.

nhb – Ich bin ein richtiger Bergseefreak. Doch das war nicht immer so. Angefangen mit dem Fischen habe ich an der Reuss, wo ich aufgewachsen bin. Gefischt habe ich – dazumal noch mit meinem kleinen Bruder – auf alles, was biss: Fischchen mit winzigen Häkchen am Zäpflein, Alet mit Kirschen, Barben mit Babybel-Käse und ab und zu ein kleines Egli auf Wurm.

Heute hingegen fische ich fast ausschliesslich an Bergseen: Eine Leidenschaft, die ich nie von selbst entdeckt hätte. Es war Oskar, ein erfahrener älterer Fischer an der Reuss, der mich als Kind zum ersten Mal an den Oberalpsee mitnahm. Das Wetter war schlecht, doch die Forellen bissen gut. Oskar erklärte mir geduldig die Montage, zeigte mir, wie man eine Bienenmade richtig anködert oder den Forellenteig optimal formt. Er hatte alles dabei, was man sonst so brauchte für einen erfolgreichen Tag am Bergsee.

Auch meinen zweiten Bergseeausflug erlebte ich mit Oskar. Am Arnensee fing ich mit seiner Hilfe meinen ersten Namaycush. Ich verdanke Oskar vieles. Fast jeder von uns hatte wohl einmal einen Oskar, dem wir viel zu verdanken haben. Vielleicht sollten wir daran denken, wenn wir selbst eines Tages auf einen Fischerei-Anfänger am Wasser treffen.

Heute nehme ich meinen alten Oskar mit an «meine» Bergseen und zeige ihm die neuesten Finesse-Techniken oder eine ihm noch nicht bekannte Gewässerperle.

Benjamin Andres – Nach einer langen Regenphase schien endlich wieder die Sonne über Zürich. Mein Raubfischer-Kollege Sam berichtete mir von Erfolgen am Bürkliplatz: Zehn Egli und zwei Hechte an einem Morgen! Diese heisse Phase wollte ich mir nicht entgehen lassen. Mittwoch, 5 Uhr: Der Wecker klingelte und ich packte schnell alles ein, Ruten, Köder, Feumer – und eine Taucherbrille, man weiss ja nie. Um 5.30 Uhr war ich am Wasser und konnte bereits in den ersten Minuten am Schiffsteg drei schöne Egli mit meinem Twitch-Bait überlisten. Sam hatte recht, es lief!

Kurz vor Ablauf der erlaubten Fischenzeit, um 9 Uhr, wollte ich noch einen neuen Hechtköder testen. Hastig lehnte ich die Rute ans Geländer, öffnete den Snap – und der teure Köder glitt mir aus den Händen. Platsch! «Na toll», dachte ich, zog mich bis auf die Unterhose aus und sprang mit der Taucherbrille ins Wasser. Die Zuschauer am Steg amüsierten sich prächtig – bis uns allen das Lachen verging. «TUUUUUUT!» Das Kursschiff war im Anmarsch und über den See hallte es: «Use do! Gahts no? Do schwümme isch verbote!»

Eilig schwamm ich unter den Steg und kletterte zurück an Land, doch die Seepolizei war bereits da. «Sie wissen, warum wir hier sind?», fragte ein Beamter trocken, während ich in nassen Unterhosen vor ihm stand. «Natürlich», entgegnete ich humorvoll, «der Kapitän hat mir das Baden schon untersagt.» Doch man war nicht zu Scherzen aufgelegt. «Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie keine Aussage machen müssen», unterbrach man mich. Der Vorwurf: Behinderung des öffentlichen Verkehrs, ein schweres Vergehen. Statt der 50-Franken-Busse für unerlaubtes Schwimmen drohte mir ein Verfahren vor dem Richter.

Die Aussicht auf einen Eintrag ins Strafregister und eine mögliche vierstellige Busse trieb meinen Puls in die Höhe, auch wenn ich äusserlich ruhig blieb. Nach dem Verhör hiess es, meine Aussage und jene der anwesenden Zeugen würden dem Gericht übergeben. Während ich noch die Egli putzte, klingelte mein Telefon. Die Seepolizei bat mich, zu ihnen zurückzukommen. Mit einem mulmigen Gefühl ging ich zu ihrem Boot, wo man mir erklärte, dass bewusste Behinderung des Verkehrs als Verbrechen gilt – mit bis zu fünf Jahren Gefängnis! Say what?

Zum Glück folgte die Erleichterung: Der Kapitän der Zürcher Schifffahrtsgesellschaft habe sich von der Seepolizei überzeugen lassen, von einer Anzeige abzusehen. Ich sei kein Showman gewesen, sondern nur ein Pechvogel mit einer Köder-Rettungsmission. Erleichtert zahlte ich die 50 Franken Busse und radelte mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause. Meine Kinder konnten aufatmen: Papa muss doch nicht ins Gefängnis …

nhb – Natur, Gesamterlebnis, draussen sein – alles Quatsch! Beim Fischen geht es nur um eines: die Grösse. Der «Personal Best», kurz PB, ist der heilige Gral des Fischers, sein Ritterschlag und zugleich seine Visitenkarte. Er sagt alles über die Fähigkeiten des Petrijüngers aus – zumindest glauben wir das wohl. Mit meinem Forellen-PB kann ich niemanden wirklich beeindrucken. Aber wie oft hätte ich es geschafft, und wie! Jedes Jahr steigt mir ein Dutzend XXL-Fische aus dem Drill aus – zumindest gefühlt. Denn ehrlich gesagt: Die meisten davon habe ich gar nicht richtig gesehen. Aber gespürt habe ich sie! Und auf das Gefühl ist doch Verlass, oder? Auch die Zeit spielt eine Rolle bei der Grösse der verpassten Fänge: Diese legen nämlich ein beeindruckendes Wachstum hin. Und zwar nicht im Wasser, sondern in meiner Erinnerung. Ein Fisch, der beim Fast-Fang vielleicht eine 50er war, wird in der Erzählung ein Jahr später mindestens zu einer 60er. Neulich war es wieder soweit. Ein knallharter Biss, Adrenalin pur. PB-Alarm! Der Fisch liefert einen epischen Kampf. Ich lasse nichts anbrennen und wende mein ganzes Können an, um diesen Fang zu meistern. Und dann, im Feumer, die grosse Ernüchterung: Es ist eine Portionsforelle, die im Drill weit über sich hinausgewachsen ist. Ach, wäre die mir doch ausgestiegen. Ich hätte dann eine weitere Riesenforellengeschichte vorzuweisen gehabt …

rur – Ich diskutiere mit einem kanadischen Fischerkollegen über die Bemessung von Fischen. Er, ein echter Brocken von über 100 Kilo Kampfgewicht, sagt: «Auf das Gewicht kommts an!» – «Nein, auf die Länge kommts an!», entgegne ich. Wir können uns nicht einigen, als seine Freundin dazukommt. Im Eifer des Wortgefechts wende ich mich an sie und frage: «Sag mal, was ist wichtiger: die Länge oder die Masse?» Sie grinst irritiert und zögert. Mein Kumpel lacht und ruft: «Hey, wie redest du mit meiner Frau!»

rur – Gibt es Untote? Bei Menschen ist das nur in Hollywood-Blockbustern eine Tatsache. Bei den Fischen bin ich mir da nicht so sicher. «Das sind nur die Nerven», erklären wir verstörten Gästen oder den Kindern, wenn die blutigen Felchen mit dem Kiemenschnitt in der Kühlbox wieder herumzappeln oder die Schleie auf dem Küchentisch beim Filetieren einen Satz auf den Boden macht. Das kennt man als Fischer, kommt manchmal vor. Und dann gibt es noch die Szenen, die sich nicht ganz entspannt wegstecken lassen. Da war zum Beispiel der Muränenkopf am Meer, von einem Harpunier getrennt vom Rest des Körpers. Das Tier lebte noch, öffnete und schloss sein Maul und blickte mich vorwurfsvoll an. Es ist aber nicht dieser Fisch, der mich auch nach Jahren noch manchmal in Alpträumen heimsucht und schweissgebadet aufwachen lässt. Dieses Schreckgespenst gründet auf einem weit zurückliegenden Fang. Als Jungfischer landete ich einen meiner ersten Hechte. Noch am Wasser nahm ich ihn aus und legte den Fisch hin, um ihn in das Küchentuch einzuwickeln. Doch dazu kam es nicht mehr: Vor meinen Augen rollte sich der AUSGEWEIDETE Fisch ins Wasser und schwamm langsam davon. Seither gibt es ihn in meiner Welt, den Zombie-Fisch.

nhb – Es scheint so, als wäre der heilige Gral beim (Forellen-)fischen die «Vollpackung». Hat man mit seinem Tagespatent die maximal erlaubte Anzahl Forellen am Ende des Tages nicht eingepackt, ist das Ziel nicht erreicht. Und nicht nur das: Auch die investierte Zeit und die Bissfrequenz muss stimmen. Hat der Fischer seine sechs Bergseefische frühmorgens schon nach einer halben Stunde, schimpft er: «Was soll ich jetzt für den Rest des Tages hier machen?» Man ist schliesslich nicht hier, um zu wandern und das Panorama zu geniessen. Fängt er nur alle zwei oder drei Stunden einen Fisch und muss von frühmorgens bis spätabends kämpfen, um endlich «voll» zu werden, ists auch nicht gut: «Es will einfach nicht so recht beissen», lautet dann der Tenor. «Jetzt komme ich zu spät heim.» Ein Beissfrequenz-Intervall von einer halben Stunde bis einer Stunde zwischen zwei Fischen stellt den Vollpackungs-Fischer am ehesten zufrieden. Komplizierter wird es mit anderen Fanglimiten, etwa beim Eglifischen. Nach einem langen Sommerabend im Fangrausch um halb elf noch 25 Egli filetieren? Verflixt, «darauf habe ich jetzt echt keine Lust mehr».

Die Vollpackung taugt also wenig als Mass aller Fischertage. Ginge es nur darum, wäre der Besuch einer Forellenzucht einfacher: Dort steht man so lange ans Wasser, wie man mag, und kommt sicher zu seiner «Vollen». Teurer ist es dort auch nicht, eher günstiger.

rur – Diesen Spruch bekommen die Jungen von ihren Eltern oder Grosseltern seit jeher zu hören. Ganz besonders gilt das für Jungfischer. Immer wieder bekommen sie von Altfischern erzählt, dass es in diesem und jenem Gewässer viel mehr zu fangen gab. Und obendrein grösser seien die Fische auch noch gewesen. Als Jugendlicher habe ich das Gemeckere nicht wirklich verstanden – denn ich konnte mit meinen Fängen durchaus zufrieden sein. «Wo ist das Problem?», fragte ich mich damals. Heute kenne ich dutzende Antworten auf diese Frage und ertappe mich selbst beim Klagen. Aber diesmal ist es doch wirklich so, früher war alles besser! Dabei bin ich erst mittelalt.

Die Fangfotos der jungen Cracks auf Social Media sprechen für sich: Auch sie können mit ihren Fängen zu Recht zufrieden sein. Und wie ich mich so umsehe, gibt es höchst erfolgreiche Petrijünger in allen Altersklassen. Ob mit Livescope oder der Laufrolle: Die guten Zeiten sind offensichtlich immer noch da. Nur nutzen muss man sie halt und ans Wasser gehen, etwas ausprobieren. Wann war ich zuletzt auf meinem Boot?

Eben.

rur – Welcher Fischer kennt das nicht: Man fischt an einer schönen Stelle und wird alle fünf Minuten von Vorbeilaufenden angequatscht. «Und, biissets?», ist wohl der häufigste Klassiker. Am Anfang gebe ich noch einigermassen gut gelaunt Auskunft. Aber spätestens nach dem fünften Passantengespräch beginne ich abzuwinken. Wieso kommen die Leute nicht darauf, dass ich ihre ach so spannenden Fragen nicht zum ersten Mal gestellt bekomme!? «Het’s do überhaupt Fisch?», ist besonders nervtötend und leider ungefähr an zweiter Stelle. Ist das Euer Ernst, liebe Spaziergänger? Als ob ich da fischen würde, wenn es keine Fische hätte. Da lobe ich mir ein «was fangt mer denn do?» – daraus könnte sich mit etwas Glück doch ein einigermassen geistreiches Gespräch entwickeln. Aber ich bin eigentlich zum Fischen am Wasser, nicht um eine Anlaufstelle für Neugierige zu sein. Schliesslich laufe ich auch nicht auf eine Baustelle und frage einen Bauarbeiter, was er denn gerade so macht. Oder unterbreche ein Paar beim Knutschen und frage, ob es Spass macht.

Manchmal wünsche ich mir Frodos Ring der Macht: Der macht unsichtbar und wahrscheinlich kann man damit auch ins Wasser gucken. «Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden», so lautet dessen Gravur. Das ist ungefähr das, was ich mit den ganzen Nervensägen machen möchte.

Nick Hagenbuch | «Sabbatical», «digital detox» oder «back to nature» – man kann es nennen, wie man will. Ich brauche einfach gelegentlich eine Pause von der modernen Welt. Mein Plan ist klar: Um dem Alltagsstress im dicht besiedelten Mittelland zu entfliehen, soll es hoch hinausgehen. Je weniger Zivilisation, desto besser. Nur meine Frau, meine Fischerrute und unser Zelt dürfen mitkommen.

So geht es auf den Trip in die Berge. Das Ziel: ein richtig weit abgelegener Bergsee. Sechs Stunden Wanderweg, keine Seilbahn oder sonstige Abkürzungsmöglichkeiten – perfekt! Über 2000 Höhenmeter erklimmen wir und mit jedem Schritt lassen wir die Zivilisation und das Mobilfunknetz hinter uns zurück. Die Befreiung wirkt und wir fühlen uns herrlich. Seit Stunden haben wir keine Menschenseele mehr gesehen und sind schliesslich endlich da: Vor uns der glasklare Bergsee, umgeben von majestätischem Gebirge und absoluter Stille.

Glücksselig richten wir uns ein gemütliches Plätzchen ein und ich montiere voller Vorfreude die Fischerrute. In aller Ruhe will ich den ersten Wurf machen und meinen uralten Instinkten folgend eintauchen in die Natur. Moment mal – was ist denn das? Ein dumpfes Brummen ertönt. Erst ist es noch weit entfernt und eher eine Ahnung, doch langsam wird es deutlicher und kommt unheilverheissend immer näher. Ein Helikopter fliegt zielstrebig zur Bergsee-Perle. Im Schwebeflug entsteigt ein Mensch direkt am Ufer und das Transportmittel macht sich wieder davon. Ein kurzes «Servus» in meine Richtung und schon steckt der Emporkömmling seine Rute zusammen. Das kann doch nicht wahr sein! Vorbei ist es mit meiner inneren Ruhe, digital detox am Arsch. Ich halte mein Handy wieder in der Hand muss eine Aufnahme dieser Szene machen. Heli-Fishing in der Schweiz, das glaubt mir ja sonst keiner.

Nick Hagenbuch | Fischen ist das tollste Hobby der Welt! Aber leider nicht das günstigste. Rechnet man einmal zusammen, was da alles an Ruten, Rollen und Ködern im Estrich verstaut ist, so würde der Gesamtbetrag locker für einen schönen Bräunungsabstecher auf die Malediven reichen. Und dies ist nur der Anfang der Fahnenstange.

Ich sage mir aber immer, es gibt auch dümmere Hobbys, die auch nicht günstig sind, und lasse all die Sprüche von der Sorte «Wieso kaufst du dir den Fisch nicht im Migros?» an mir abprallen. Wobei mein neulicher Fischerausflug selbst bei mir das Schönreden an seine Grenzen gebracht hat: Mit meiner Frau gings per ÖV an den Ort der Begierde (und auch wieder zurück): 100 Franken, einmal GA und Halbtax sei Dank. Anschliessend drei Übernachtungen im Hotel: 500 Franken und je das Fischerpatent für zwei Tage: 140 Franken. Essen mussten wir auch, nochmals 200 Franken. Macht insgesamt knapp einen Tausender.

Bei nur gerade einem gefangenen Fisch in zwei Tagen muss ich langsam aber sicher doch aufpassen, mit meiner Lieblingsargumentation «Mein Hobby ist zwar teuer, aber ich bringe wenigstens was zu essen nach Hause», um künftig beim Gegenüber noch auf offene Ohren und Verständnis zu stossen …

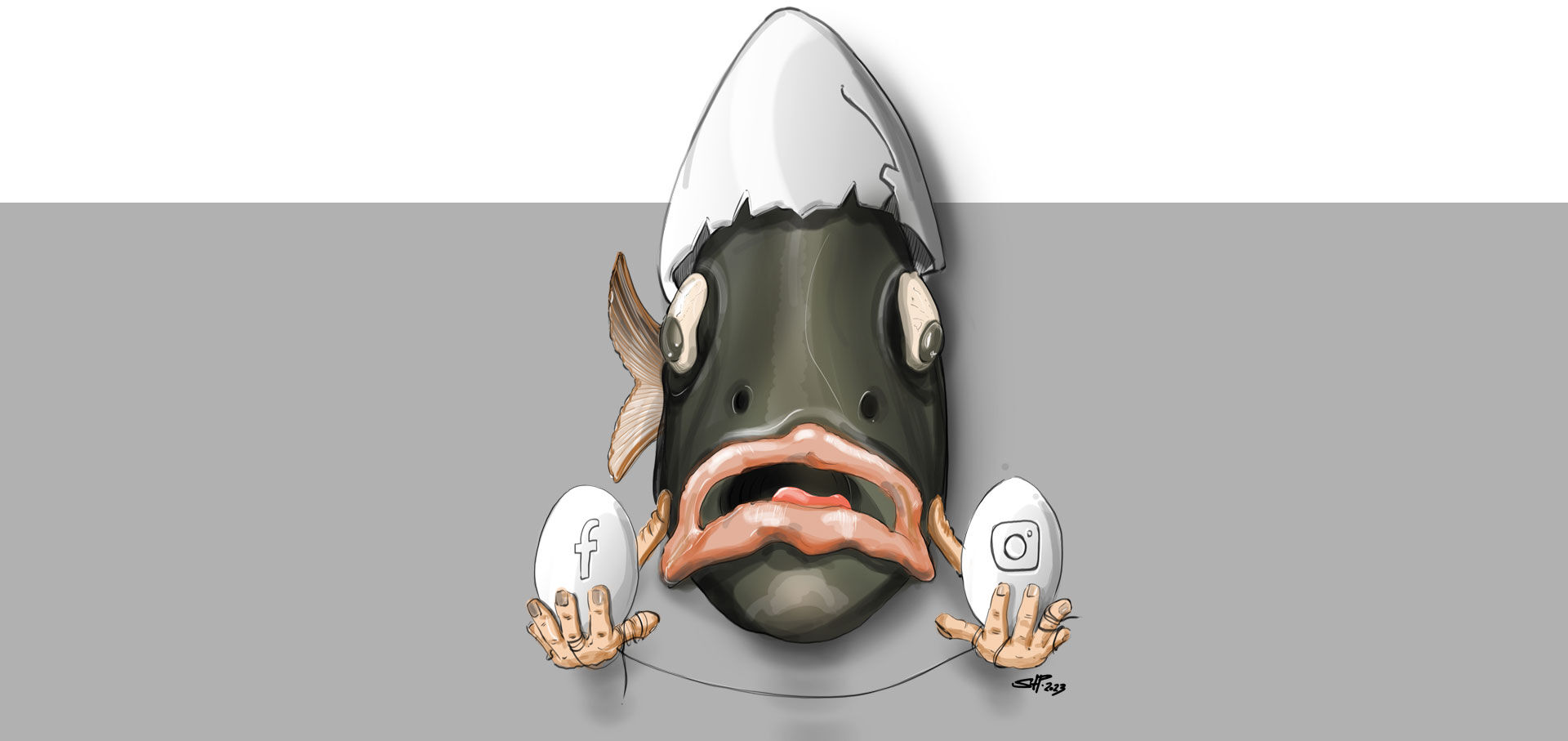

Nick Hagenbuch | Auf Instagram sind sie haufenweise zu bewundern: Fotos von grossen Forellen, Hechten, Zandern und vielen anderen. Einen solchen Fang möchte ich auch landen! Es darf meinetwegen auch mal genau derselbe Fisch sein. «Zu schön, um nur einmal gefangen zu werden», so ein verbreitetes Sprichwort unter Fischer-Influencern. Fragt sich bloss, wo die beneidenswerten Fotomodelle schwimmen. Ich versuche alles, um das herauszufinden. Weder im Post zum Foto noch unter den Hashtags ist eine Ortsangabe zu finden, geschweige denn der Name des Gewässers. Auch der Bildausschnitt ist bei vielen Fotos so gewählt, dass die Umgebung nicht zu erkennen ist. Nicht einmal KI kann den Standort identifizieren!

Als letztes Mittel bleibt der direkte Kontakt zum Autor. Also eine private Message mit ganz viel Lob an den Fänger und einer möglichst geschickt verpackten Anfrage, wo denn dieser schöne Fisch gebissen hat. Mit etwas Glück kommt darauf auch eine Antwort. Aber noch nie hat mir einer den Ort verraten! Den tausendfach geteilten Bildern zum Trotz sind diese Fischer echte Geheimniskrämer. Hätte ich mir all die Zeit in den sozialen Medien erspart und wäre stattdessen selber fischen gegangen, wäre ich wohl jetzt ein stolzer Fisch-Instagrammer mit einer beeindruckenden Bilderstrecke. Und wenn mich irgendeiner im Netz nach einem in vielen Stunden erfischten Hotspot fragt? Dann würde ich den Namen des Gewässers mit Sicherheit nicht preisgeben!

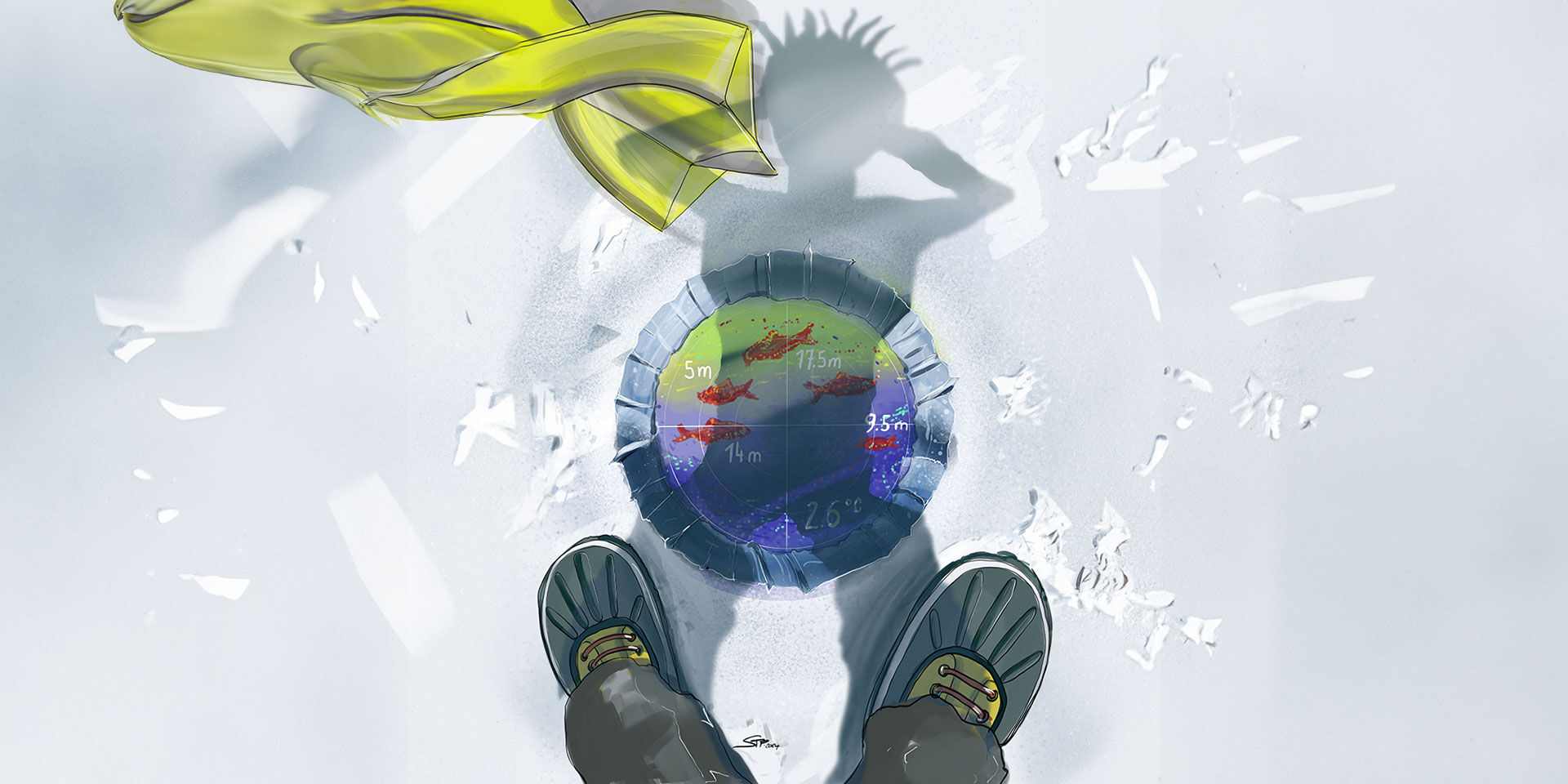

Nick Hagenbuch | Es ist ein herrlicher Tag beim Eisfischen. Meine Frau und ich geniessen die weisse Bergkulisse an der Sonne. Auch die Fische beissen und schon bald freuen wir uns über ein paar Salmoniden, die wir vor uns auf den glitzernden Schnee legen. Der eisbedeckte See liegt einsam da, keine Menschenseele weit und breit. Auf einmal sind in der Ferne zwei kleine schwarze Punkte auszumachen, die immer näherkommen. Sie steuern direkt auf uns zu und entpuppen sich als zwei weitere Eisfischer – ein Vater mit seinem Sohn. «Bissets?» Die Antwort liegt zu unseren Füssen und damit legt der Vater auch gleich seine Platzwahl fest: Keine fünf Meter neben uns fängt er an, ein Eisloch zu bohren. Mit unserem Bohrer, denn selbst hat er keinen mitgenommen. Wir werden ungefragt eingespannt als Jungfischerbetreuer. Der Sohnemann hat sofort unser installiertes Sonargerät und die Unterwasserkamera in Beschlag genommen. Er starrt in den Monitor unserer Kamera. «Voll geil, da schwümmt grad en Fisch ume!» Der Papi ein paar Meter neben uns rümpft die Nase: «So Elektrozeug bruchemer nid, mir fange die Fisch ou ohni», meint der.

Kurz darauf überzeugen wir dank Echolot und Kamera mit der passenden Köderführung weitere Saiblinge im Mittelwasser. Da vergisst der Herr seine Prinzipien. «Auso, jetz muessi ou mau cho luege», sagt er in einem gönnerhaften Ton. Schliesslich sollten wir uns geehrt fühlen, dass ein erfahrener Profi mit Fischergespür sich einlässt auf die Niederungen unserer technischen Fischerei … Ein weiterer Fisch hängt bei uns. Jetzt ist es vorbei mit der Seelenruhe unserer Mitfischer auf dem Eis. «Uf weler Tüüfi schwümme sie?», will der Vater jetzt mit Nachdruck wissen. «Papi, wieso heimer immer no kei einzige Fisch? Die hei jetzt scho sächs!», der Bub nun ziemlich weinerlich.

«Gopferteli, jetzt längts!», ist das Machtwort gesprochen und die beiden zotteln mit einem gepressten «Petri» übers Eis davon. Nächstes Mal nimmt der Vater wohl selbst einen Bohrer mit und vielleicht kauft er sich sogar ein Echolot. Damit er ja nicht erneut in der Gesellschaft von Fischenden wie uns sein Glück versuchen muss …

Zum Fischen braucht es keine Mannschaft, nicht mal einen Partner. Im Gegenteil: Je weniger Mitfischer, desto besser. Die Fischereitipps gibt es im «Petri-Heil». Einen Fussball- oder Kegelverein braucht man, um miteinander spielen zu können. Wozu also ein Fischerverein? Dicke Fänge beim Wettfischen miteinander auf den Tisch legen und vergleichen, das war einmal. Heute trifft und misst man sich online. Die dem Verein noch verbliebenen immer älteren Altfischer treffen sich im Lokal hauptsächlich zu Trinkveranstaltungen (Kafi mit Schuss oder Bier) und zum Meckern. «Gopferteli, die vom Verband und dem Kanton machen nichts!»

Ja, die Politik. Fischen ist eine politische Angelegenheit, Einzelsport und Einzelkämpfertum hin oder her. Kaum ein Hobby bietet so viel brennende Themen: Gewässerschutz, Fischereigesetz, Restwasser, Tierschutz. Sogar die Viecher sind politisch: die Regenbogenforellen, die Kormorane, die Quaggamuscheln und noch viele mehr. Das ist alles ziemlich anstrengend. Eigentlich will man einfach fischen gehen und manchmal mit tollen Fängen angeben können. Politik, das sollen andere machen. Um es dann trotzdem besser zu wissen, braucht man auch keinen Verein mehr. Dafür gibt es die Online-Kommentar-Funktion. Nur, lassen sich damit die Probleme am Wasser lösen? Und haben Klicks beim Fangbild gleich grossen Wert wie ein herzhaftes Schulterklopfen der Fischerkollegen im Vereinslokal?

Housi Schwab – Unerfreuliche Beobachtungen am Wasser haben mich schon Mitte der 1990er-Jahre dazu motiviert, Jung- und Neufischerkurse durchzuführen. Was ich dabei an lustigen und skurrilen Szenen miterlebe, ist nicht zu fassen.

Als Einstieg und zur Auflockerung bewähren sich Rollenspiele. Als Instruktor spiele ich mit einem der Teilnehmer eine Situation beim Fischen: Fisch anvisieren, auswerfen und Wurm servieren, lange schlucken lassen («do hesch en sicher»), den Fang aufs Ufer schleifen und trockenes Tuch drüber («so chasch en guet häbe»). Fisch ist zu klein, Mist. In hohem Bogen zurück ins Wasser mit ihm. Nach diesem Spielchen die Frage an die Teilnehmenden: «Lief da was falsch?» Jungfischer Fridolin streckt auf und sagt empört: «ALLES!» Aha, er hats kapiert.

Seit jeher ein Höhepunkt ist die praktische Fischkunde. Jahrelang machten wir das mit echten Fischen. Also das volle Programm mit Festhalten, Betäuben, Entbluten und Filetieren. Ein Grüppchen Teenies steht also im Halbkreis vor mir und verfolgt gespannt das Geschehen … bis zum Kiemenschnitt. Einer der Buben wird mit jedem Tropfen Blut bleicher. Schliesslich ist er kreidebleich und kippt um. Mit Schleim und Blut an den Händen leiste ich erste Hilfe und organisiere die Einweisung ins Spital. Er erholt sich zum Glück und schliesst den SaNa-Kurs später ab. Heute kann so etwas kaum mehr passieren, jetzt geht es Gummifischen an den Kragen.

Praxistag am Wasser. Bildet euch bloss nicht ein, ihr könntet fünf Jungfischer allein betreuen! Wenn ihr dem fünften beim Köder-Montieren helft, rufen die ersten vier bereits um Hilfe bei einem Hänger oder haben ein Gschtürm mit der Schnur. Selbst mitfischen, das könnt ihr erst recht vergessen.

Eine Gruppe Jungfischer fällt mit Gelächter und Tuscheln beim Anködern auf. «Das ist Herr Flück», sagt der eine beim Aufziehen der Bienenmade. «Und das ist Frau Weissmeier», der andere. «Wer sind die denn?», frage ich erstaunt. «Dänk unsere Lehrer, die spiessen wir jetzt alle auf!»

An einem Engadiner Weiher treffe ich einen Herrn, der vor gut 20 Jahren bei mir als Neufischer im Kurs war. Er erzählt mir von seinen schönen Saiblingsfängen an dieser Stelle. Ich äussere mein Verwundern. In vierzig Fischerjahren habe ich hier noch nie einen Saibling gefangen! Er daraufhin: «Momoll, genau die mit den schönen braunen und roten Tupfen.» Sollte man für Altfischer vielleicht einen SaNa-Auffrischungskurs einführen?

Ohne Hormone und Antibiotika ernährt, biodynamisch und wild aufgewachsen: Wir Fischer tischen Familie und Freunden stolz die hochwertigen Fänge auf. Beim Essen erklären wir unsere Sicht auf die Natur und erzählen von unseren Erlebnissen am Wasser. Und davon, wie wir Zeugen werden vom Niedergang dieser Ökosysteme, von den belastenden Einflüssen einer von Chemie und Technik verseuchten Gesellschaft. Am Wasser unterwegs, enervieren wir uns über Zigistummel und herumliegenden Abfall, weggeworfen von gedankenlosen Zeitgenossen. Zu Recht könnten wir uns zu den letzten Naturburschen zählen. Könnten! Dumm nur das ganze Plastik. Es fängt schon bei den Verpackungen an. Im Fischerladen glitzern und knistern sie uns entgegen. Der hochwertige Japanwobbler, die dutzendfach Geflochtene oder hundskommune Blei(!)kügeli, sie alle sind hübsch verpackt wie kleine Geschenke. Und der Inhalt besteht über weite Strecken aus: Plastik, etwas Metall, Lack und Gummi. Je unverwüstlicher und unverrottbarer, desto besser. Schliesslich sollen damit möglichst viele Fische überzeugt werden. Zumindest solange, bis man das Produkt irgendwo abreisst, im schlechtesten (manche würden sagen: besten) Fall im Schlund eines zu grossen Raubfischs. Im Normalfall ist es ein Scheiss-Ast am Grund. Dazu kommen mal mehr, mal weniger Hauptschnur und das Vorfach. Das Wasser ist in der Regel zu kalt und tief, um die unnatürliche Ware wieder zu holen. Das Robidogsäckli aus dem Gebüsch nehmen und sich besser als die Hündeler fühlen ist einfacher. Versenkte Köder, das ist komplizierter.

Ob die abgerissenen Köder dereinst geborgen und wieder gehandelt werden, als wertvolle Überbleibsel unserer untergegangenen Zivilisation? Die Chancen stehen nicht schlecht. Ein moderner Hardbait ist ähnlich beständig wie die Speerspitze aus Feuerstein. Und das römische Reich ging ja schliesslich auch unter. Gummizeug kann ja auch nicht so schlimm sein, sind doch lauter Dekolletés von Stars und Sternchen damit gefüllt. Kognitive Dissonanz, das können wir Fischer auch.

Housi Schwab – Bist Du auch schon irgendwo auf der Welt an einem unbekannten Gewässer gewesen und hast dem Fischerdrang nicht widerstehen können? Da ist es doch naheliegend, einen ortskundigen Eingeborenen zu engagieren, der einen mitnimmt. Natürlich gegen ein angemessenes Taggeld. «Guiding» heisst das auf Neudeutsch. Oder hast Du auch schon mal jemanden geguidet? Beides kann zu höchst erfolgreichen Tagen führen … oder ernüchternd sein. Mein erstes Guiding mache ich als Teenager mit einem Fischerfreund im Engadin. Ich habe von den Riesenfischen geschwärmt, die wir sehen werden. An jedem abgelaufenen Hotspot ohne Sichtung oder Fang vertröste ich ihn: «Weiter oben sind sie!» Aber nein, volle Pleite. Noch Jahrzehnte später fragt er mich augenzwinkernd: «Sind sie nun weiter unten oder weiter oben?»

Einige Jahre später mit meiner baldigen Ehefrau auf der Vorhochzeitsreise nach Ägypten. Natürlich ohne Angelgerät. Auf der Nilfahrt kommt ein Wunsch hoch?… Du weisst schon. Mit dem Clanführer feilsche ich um den Preis, um vom Boot aus zu fischen, inklusive Fischerzeug. Ich darf dann mit einem Tomatenstecken, dicker Schnur, rostigem Haken und trockenem Brot vom angebundenen Boot im Hafenbecken einen Versuch machen. Der einzige gefangene Wels sticht schliesslich meinen ziemlich unkundigen Begleiter in die Hand (mit anschliessender Entzündung). Die Bootsbesatzung lässt uns erst vom Boot, als wir ihnen Wels und Schweizer Sackmesser überlassen.

Ein anderes Mal auf einer Australienreise: Monate zuvor reserviere ich via Internet ein Guiding auf Barramundi. Es schwant mir schon Unheil, als auf dem Protzboot «The Guru» steht. Der Typ schwafelt den ganzen Tag von Weltrekordfängen … Aber einen Barramundi habe ich bis heute nicht gekriegt.

Auf Kuba erlebe ich, was südländisches Temperament ist: Mein «Guia» stösst haarsträubende Kraftausdrücke aus, als ich sieben Tarpons hintereinander vergraule … Als ich es dann endlich schaffe, seinen Anweisungen exakt zu folgen und der Tarpon gelandet ist, sagt er: «You see, you catch the fish if you do what I say!»

Kürzlich ein Superguiding in Slovenien: Gasper zeigt mir die guten Stellen der Idrica, steht ganz still hinter mir und sagt: Nichts. Ich frage ihn, ob er mir nicht Anweisungen geben wolle. «You don’t need instructions.» Im selben Augenblick hängt eine dicke Marmorata.

«Echt jetzt?!» Endlich am Ziel in Schweden angekommen, fallen beim Ausladen des Kofferraums monatelang gehegte Fischerträume in sich zusammen. Der Pedalantrieb meines Fischerkajaks ist daheim in der Garage liegengeblieben. Das Wassergefährt liegt nun schwer und antriebslos im Wasser. Mit dem Paddel komme ich nur langsam und unter grossen Anstrengungen vom Fleck. Das Schleppfischen kann ich vergessen und die angepeilten Spots kosten mich so viel Zeit, dass ich bloss einen Bruchteil von ihnen ansteuern und befischen kann. Bläst die Luft schneller als ich paddeln kann, verdriftet es mich ins Schilf. Dann bin ich damit beschäftigt, dort raus und an der richtigen Stelle wieder ans Ufer zu kommen. Die zweite Ferienhälfte verbringen wir an der Ostsee, wo strammer Wind und Wellen das Kajakpaddeln erst recht zum Scheitern verurteilen. Mit den Kindern bade ich im knietiefen Wasser und verdrücke einige Tränen bei der Vorstellung, mit dem voll ausgerüsteten Kajak frühmorgens das flache Strandwasser hinter mir lassen und in die Reichweite der grossen Salmoniden oder Makrelen zu kommen. Wenigstens habe ich diesmal eine plausible Ausrede für die ausbleibenden krassen Hechte und Meerforellen. Und die Familie freut sich über den spürbar geringeren Fischereidruck …

Mitten in der Nacht stehe ich auf, laufe zum Kühlschrank und muss reinschauen. Darin liegt eine 70er-Bergseeforelle, so gross und prächtig gezeichnet, dass sie eigentlich nur meinen Träumen entstammen kann. Aber diesmal ist es tatsächlich passiert und ich habe einen Traumfisch vom kleinen Bergsee heruntergetragen. Die unvergessliche Szene am Wasser, die weichen Knie, der Zauber dieses Augenblicks: All das möchte ich für immer festhalten. Beim Frühstücken im Familienkreis denke ich laut darüber nach, diesen Fang präparieren zu lassen. «Heute morgen habe ich eine riesige Fliege mit der Hand erwischt! Ob ich die auch ausstopfen sollte?», so der Kommentar meines Papas. Damit unterstreicht er seinen Standpunkt, den grossen Fisch stattdessen mit einem gemeinsamen Gaumenschmaus zu feiern. Auch die anderen Familienmitglieder sehen es ähnlich und lassen durchblicken, dass unser Zuhause bereits ausreichend von der Fischerei geprägt ist. Schliesslich geniessen wir den besonderen Fang gleich mehrmals mit einem Festessen in verschiedenen Varianten. Ich lasse es mir aber nicht nehmen, den Kopf einzufrieren. Ein Kopfpräparat für die Fischerstube in der Berghütte, das muss sein – auch wenn es etwas altbacken ist. Dieser greifbare Beweis dafür, dass hier mein Fischertraum wahr geworden ist, wird tausendmal länger halten als ein paar Fotos auf Instagram.

Housi Schwab – Fischst Du auch mal an auswärtigen Gewässern? Und bist dann auch ehrlich bemüht um eine korrekte Angelerlaubnis? Früher besorgte ich mir zu Bürozeiten auf einem Amt die nötige Lizenz oder bekam in der Beiz am Wasser nach einem Kaffee und etwas Geplänkel den Fötzel vom Chef des Hauses.

Heute ist das alles digital und viel einfacher. Also theoretisch. Letztes Jahr auf Korsika erging es mir so: Die Tourismusbüros verwiesen mich freundlich auf das Internet. Ich wurde nicht fündig und fischte schliesslich «sans papiers». Oder dieses Jahr in der schönen Romandie: Mein Kollege und ich verlassen uns beim spontanen Fischertag auf das Restaurant. Aber nein, «fermé aujourd'hui». Ah bon – wir fahren also ins mittelalterliche Städtchen, wo uns früher auch schon ein charmantes Fräulein im Office de Tourisme die Permis ausgestellt hat, mit Augenzwinkern und einer «Fanggarantie». Doch auch hier: geschlossen. Verflixt. Wir entdecken ein Hinweisschild mit einer Telefonnummer. Die nette Stimme von der Verwaltung raschelt längere Zeit in Papieren und sagt dann: «Sivuple – Permis im Restaurant holen». Non, da kommen wir ja grad her. Oh pardon, dann fahren Sie zum Office de Faune. Dort hat die nette Madame sofort einen Patentblock zur Hand … «mais désolé» … keine Tageskarten erhältlich, nur Jahrespatente. Aber via QR-Code könne man mit dem Handy die Bewilligung digital lösen. Wir zwei Technikbanausen wursteln uns durch ein französisches Menü mit mehreren Accounts und Zugangscodes per SMS. Beim vierten Anlauf hat mein lieber Kollege Schweissperlen auf der Stirn und will aufgeben. Plötzlich geht es, obwohl wir es genau gleich machen wie beim ersten Versuch. Der Kartenpreis wird uns jedenfalls vom Konto abgezogen. Aber wir stehen ohne ein Statistikblatt und Fischereivorschriften da. Die schlummern wohl irgendwo auf einem Account unter «Dokumente». Wir schaffen es nicht mehr dahin. Geschweige denn, die ersehnten Papiere ausdrucken zu können. Unsere Nerven sind blank und an eine entspannte und erfolgreiche Fischerei ist nicht mehr zu denken. Au revoir!

«Aufräumen!». Mit diesem Befehl hat Mami mir als Buben einen Riesenstress gemacht. Auch wenn sie mich heute nicht mehr dazu auffordert, sitzt die Unordnung immer wieder in meinem Nacken. Und zwar ganz besonders beim Fischerzeug. Das Problem beginnt bei den Montagen am Wasser. Die ideal ausgebleite Zapfenmontage wickle ich nach dem Fischen auf, bereit fürs nächste Mal. Die verschiedenen Egli-Rigs auch. Und die Welsmontage. Ich lege Taschen und Boxen an: Für den nächsten Versuch auf Trüschen, für das Eisfischen, für das Forellenfischen, das Zanderfischen, die nächste Reise ans Meer und so weiter. Diverses Zubehör wie Einhänger, Bleie, Haken, Vorfächer, Wirbel oder Sackmesser verteile ich auch über dieses Sammelsurium meiner Fischerausflüge. Schliesslich erreiche ich einen Punkt, an dem ich den Überblick verliere und Dinge doppelt und dreifach kaufe. Weil ich nicht mehr weiss, was genau in welchem Depot steckt. Also ran ans Aufräumen. Wenn es so einfach wäre! Beginne ich erst mal mit dem Ausleeren der ganzen Dosen und Säcke, kommt auch das Ausmisten aufs Tapet. Soll ich die seit etwa fünf Jahren nicht mehr benutzte Meeresmontage mit den Gummitintenfischen auseinandernehmen und in Einzelteilen versorgen, als Ganzes behalten oder schlicht wegschmeissen? Mit dem Entsorgen tue ich mich besonders schwer. Eine schwierige und emotional anspruchsvolle, ja überfordernde Angelegenheit. Wo ziehe ich die Linie zwischen brauchbar und zu alt, Staub und Rost? Ist ein Köder immer noch verpackt, weil er nicht fängt oder weil sein Moment erst noch kommt? Was, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht und jeder Haken zum Überleben gebraucht werden kann? Oder dereinst keine Plastikprodukte mehr hergestellt werden und die verbliebenen unverwüstlichen Kunstköder heiss begehrt sind? Kollegen haben auch schon kistenweise Erfolgsköder-Reserven angelegt, als sie hörten, dass deren Produktion eingestellt wird. Existenzielle Fragen und Ängste werden aufgedeckt. Da muss ich durch. Schliesslich will ich jetzt fischen gehen und nicht vielleicht irgendwann irgendwo.

Fährt die Seepolizei auf mein Boot zu oder marschiert ein Fischereiaufseher am Bach auf mich zu, gerate ich ins Schwitzen. Nicht, weil ich die 18 Forellen und die Harpune verstecken muss. Die Liste möglicher Regelverstösse und Grauzonen ist auch für durchschnittsbrave Fischer am Hausgewässer lang genug: Ist der vorige Fisch bereits in der Statistik eingetragen? Ist der Kiemenschnitt korrekt vollzogen? Muss die Schleppkugel (wie hoch?) aufgestellt sein, wenn der Anker nicht im Wasser liegt? Darf die Hegene einen Haken unterhalb des Bleis haben? Darf ich noch mit Blei fischen? Noch unsicherer bin ich als Tagesausflügler in einem anderen Kanton. Nicht nur, dass die Schonzeiten und -masse überall anders sind. Da gibt es ja noch die Unterschiede zwischen ausser- und innerkantonalen Fischern, auf bestimmte Wochentage bezogene Fischereiverbote, die tageszeitlichen Beschränkungen und unübersichtliche Schonstrecken. Ganz zu schweigen von den Details bei Ködervorschriften. Im Bündnerland bezieht sich das Widerhakenverbot nicht nur auf den Köder an der Rute, sondern auf alle mitgeführten Fischereiartikel. Hoffentlich liegt im Rucksack oder Auto kein originalverpackter Spinnköder herum … Und fragt mich ein Tourist aus Übersee oder Holland: «What about catch and release fish in Switzerland?», versuche ich es mit einer Übersetzung: «Fishing with the intention of releasing fish is prohibited. But you may decide to release healthy fish after catching. You understand?»

Wann habe ich zuletzt einem der einst hoch geschätzten Rapala-Wobbler beim Forellenfischen eine Chance gegeben? Wozu schleppe ich noch grosse Blechlöffel in meiner Hechtköderbox herum, wenn ich mich nicht mal an deren letzten Einsatz erinnern kann? An meinem Hausgewässer gehe ich «nur mit Gummi» auf Nummer sicher bei den Egli. Beim Felchenfischen greife ich fast immer zu den gleichen Mustern. Je länger, desto mehr bin ich auf eine Handvoll Lieblingsköder und -montagen eingeschossen. Der Erfolg gibt ihnen schliesslich recht. Aber Hand aufs Herz: Das liegt nicht an den Fischen, sondern an mir. Ich fische fast nichts anderes mehr. Diese Fixierung lässt nicht nur alte Köder in meinem Fischerschrank verstauben, sondern hat mir auch den Zauber der Fischerläden gestohlen. Mit meinen Ködern bin ich bereits ausreichend versorgt und ins neue Zeug habe ich kein Vertrauen. Die Lektüre des «Petri-Heil» lohnt sich auch nicht mehr, schliesslich kann es an meinem Gewässer ohnehin niemand besser. Was sich für mich bewährt hat, damit fische und fange ich. So geht es offenbar auch Dropshot-René, Perlmutt-Roger, Käferlilöffel-Robin, Stickbait-Sam, Pelagisch-Tom, Spoon-Nina, Laufrollen-Erich oder Köfi-Röbi. Ob die anderen für mich auch schon einen solchen Spitznamen haben?

Es ist Januar und ich stehe in einem eiskalten Bach, um Brutboxen für Seeforelleneier neu zu bestücken. Beim Einsetzen der orangen Perlen spüre ich meine Finger nicht mehr und halte mich mit der Vorstellung von daraus heranwachsenden Traumfischen warm. Auf der Heimfahrt vibriert mein Handy und ich entdecke eine Bildnachricht von Beni. Ach, der schon wieder. Bei jeder Gelegenheit ist er am Wasser, aber im Gegensatz zu mir ist er dabei nur am Fischen. Er ist am selben Tag auch in Sachen Seeforelle unterwegs gewesen. Auf dem verschickten Foto stemmt er zwei prächtige Silberbarren auf seinem beheizten Kabinenboot in die Kamera. Um gleichentags selbst einen solchen Fisch anzufassen, hätte ich die Hege anderen überlassen müssen. Zusammen mit dem «Petri!» zu den Forellen sende ich Beni ein Brutboxen-Foto. Daraufhin antwortet er mit einem hochgereckten Daumen: «Super, die erwische ich in ein paar Jahren», zwinker. Mir vergeht die Lust, Fotos meiner Aktion im Kollegenkreis zu verschicken oder zu posten. Die harte Währung unter Fischern, das sind letzten Endes wohl die Fänge. Was zählen Gewässerputzeten, Büscheschneiden, Aufzuchtprojekte, Sitzungen in Vorständen und Kommissionen, das Versenken von Eglibäumen oder das Kartieren von Laichplätzen? Immerhin hatte ich Eier, und zwar so richtig viel …

«Drei Fischer sitzen auf einem Boot und landen je sechs tolle Fänge.» Diese Kurzgeschichte ist erstens langweilig und zweitens ein Märchen. Denn nie, und ich meine wirklich NIE, erlebe ich eine Fischerrunde unter Sportsfreunden mit einer ausgeglichenen Fangbilanz. IMMER fängt einer besser. Im günstigsten Fall wechselt sich das Fischerglück ab, im schlechtesten bleibt es jedes Mal am Gleichen hängen. Oder es gibt eine salomonische Nullrunde und jeder bleibt Schneider. Die Unausgeglichenheit der Fangverteilung rational und mit objektiven Beobachtungen zu ergründen, gelingt nur teilweise. Das verwendete Material, die Köderführung, der Killerinstinkt, die Anzahl Promille im Blut, der Anhieb und schliesslich das Drillgeschick: Ja, das sind Fakten, die einen Unterschied machen können.

Um den Fischereierfolg demokratischer zu gestalten, begannen meine Freunde und ich regelmässig, exakt dieselben Köder zu montieren oder tauschten gar die Ruten und angeworfenen Stellen untereinander aus. Auch die Bierchen teilten wir auf. Aber auch mit diesen Massnahmen konnten wir an der laufenden Biss- und Auswertungsquote nicht viel ändern. Wenn wir wenigstens zahlenmässig einen Gleichstand hinbekamen, so blieb die Grössenverteilung in deutlicher Schieflage. Es blieb einfach ungerecht, so sehr wir uns auch bemühten und der gerade amtierende Champion versuchte, keinen Fisch mehr zu fangen. Das mit dem absichtlich montierten «aussichtslosen Köder» ging auch noch gründlich in die Hosen, als darauf der beste Fisch der ganzen Saison einstieg.

Housi Schwab – Gewiefte Fliegenfischer, die etwas auf sich halten, suchen sich als Reiseziele «Fly Only»-Gewässer aus. Dort ist man unter seinesgleichen aus aller Welt. Hier wird internationales Fischerlatein für Fortgeschrittene gepflegt. Einer fischt zum Beispiel die neuste Orvis-Rute, bestückt mit einer goldeloxierten Rolle und der «Selfcasting Line Apollo 13». Sein Gegenfischer, der Traditionalist, präsentiert sich selbstbewusst mit einer gespleissten Achtkantigen und einer altchinesischen Seidenschnur. Als Fliegen kommen für ihn natürlich nur barocke «Cul de Canard» ans Vorfach. Am Abend, bei einer Flasche vom besseren Roten, wird über die Fangerfolge des Tages diskutiert. Ja, es ist halt nicht mehr wie früher. Immerhin auf gepflegte Art ein halbes Dutzend Portionensalmoniden überlistet und releast. In einem solchen Ambiente verbringen mein Fischerkamerad und ich eine Ferienwoche an einem exklusiven Gewässer in Österreich, wo die Strecken für maximal zwei Fischer pro Tag zugelassen sind. Entsprechend gross ist unsere Verwunderung, am Wasser einen circa zwölfjährigen Blondschopf mit bunten Gummistiefeln anzutreffen. Und dann erst noch die Szene! Der Bengel steht nämlich ratlos vor einer riesigen ü60er-Bachforelle, die abgekämpft vor ihm im flachen Wasser liegt. Im Maul ein knallgrünes Gummifischchen an der dicken Angelschnur. Er getraut sich nicht, dem grossen Fisch näher zu kommen, geschweige denn den Haken aus dem Schlund zu lösen. Ohne lang zu fackeln, tritt mein Angelkollege zum Fisch und eröffnet dem Jungen, dass wir nun diesen Fisch wieder schwimmen lassen. Die Prachtsforelle gleitet zurück in den Gumpen und wir fragen den Buben, ob er denn eine Angellizenz habe. «Ich glaub, mein Vater hat eine …» Seelenruhig nimmt er sein kurzes Kaufhausrüetli, richtet den Spinnköder zurecht und fischt weiter. Am Abend sprechen wir den Pächter auf die Jugendfischerei an seinem Exklusivgewässer an. Bis heute hat er den hellblonden Schwarzfischer nicht gefasst … Und die ganze Saison haben all die Elitefischer hier keine annähernd so grosse Forelle vorzuweisen.

Fischen ist ein Spitzensport. Um konstant zu fangen und gezielt an die Kapitalen heranzukommen, verschreibt man sein Leben oder zumindest den Grossteil seiner Freizeit dem Fischen. Nur ab und zu gefischt, ist man bald weg vom Wasser. Am wahrscheinlichsten ist der Erfolg dann noch am Forellenpuff, als Ferienfischer oder mit Anschluss an aktive Fischerkollegen. Je weniger Fischengehen, desto weniger Fänge in jeder Fischerminute. Je mehr Fischengehen, desto ergiebiger die investierte Fischenzeit. Klingt ungerecht, ist aber logisch: ständiges technisches Training, das Material und die Montagen stets im Schuss und frisch gebunden, den Fischen durch unablässiges Standort- und Strategiewechseln dicht auf der Spur. Aber Dauerfischen allein genügt noch nicht, um sich an die Spitze der Fischergemeinschaft zu werfen. Dazu gehören Talent, ein Wassergefühl, das ideale Umfeld (enorm tolerante Angehörige, gute Hausgewässer), finanzielle Ressourcen (Fischerzeug kostet, Zeit auch). Es ist daher naheliegend, sich Verdienstmöglichkeiten und Sponsoren beim Fischen zu suchen. Etwa indem man Fischereiartikel verkauft, sich als Teamfischer präsentiert, Social Media füttert oder fürs «Petri-Heil» arbeitet. Schliesslich kommt noch die mentale Geschichte dazu. Zweifel an seinen Fähigkeiten am Wasser, einen nicht ausreichend durchdachten und konsequent verfolgten Plan, die Rutenspitzen der anderen im Blick, statt ganz bei sich und den Fischen zu bleiben: alles Fangverderber. Um Mitfischer am Wasser einzuschüchtern und damit deren Fangerfolg zu senken, ist mit geschicktem Bluff der Aufbau und die Pflege einer «Profi-Aura» hilfreich. Damit ausgestattet, sticht man andere Talente am Wasser aus und dominiert das Spiel. Um das zu erreichen, muss man nicht ein Leben lang gefischt haben. Mit Zeit und Geld, einem grossen Selbstvertrauen, guten Guides, einer steilen Lernkurve und motorischem Geschick tauchen immer wieder neue Gesichter in der Fischerelite auf. Aufgepasst liebe Maestros am Zürichsee! Rogers neue Residenz in Rapperswil-Jona ist bald fertig gebaut und er schaut sich nach neuen Beschäftigungen um …

Hin und wieder bearbeite ich einen mit dem Handy festgehaltenen Fischermoment auf Instagram. Als ich damit beginne, finde ich das richtig cool. Verwackelte Aufnahmen von Dämmerungsfängen in Grautönen lassen sich zu scharfen Fischen in satten Farben verwandeln und schiefe Horizonte rückt man einfach gerade. Und die persönlichen Glücksmomente kann ich dann erst noch mit allen teilen und dabei Likes einsammeln. Hinterher kann ich nicht anders, als auch die Fänge der anderen im Feed durchzusehen. Eine Flut von umwerfenden Aufnahmen lässt meine Beiträge erblassen und ein vollbusiges Model im Bikini hat bei mir auch noch nie einen Monsterhecht gefeumert. Ganz offensichtlich bin ich in dieser Profifischer-Welt ein kleiner Fisch. Eine durchschnittliche Eglistrecke einzureihen unter holländischen Riesenkirschen und die grosse 35er-Bergbachforelle einem kiloschweren Vetter aus Neuseeland gegenüberzustellen, macht irgendwie keinen Spass. Dass es mir nicht voll und ganz gelingt, über niedere Gefühle erhaben zu sein und einfach munter weiterliken zu können, gibt meinem Instagram-Genuss schliesslich den Rest. Statt meinen Account zu löschen, beschliesse ich, die App nur noch als Bildbearbeitungsprogramm zu nutzen. So fische ich fokussiert weiter, statt am Wasser durch Bilder zu scrollen. Und siehe da: Was ich dabei landen kann, kommt mir nicht mehr mickrig vor. I like!

Da gibt es dieses Wiesengräbli. Es fliesst nicht weit weg von unserem Zuhause und beim Spazieren komme ich daran vorbei. Es führt schnurgerade durch landwirtschaftliches Niemandsland und ist von beiden Seiten von Gras gesäumt. Einen ordentlichen Pool bildet das Bächlein dort, wo es bei einer kreuzenden Strasse aus einem Rohr wieder zurück auf die Wiese fliesst. Natürlich kann ich es mir nicht verkneifen, dort mal das Bord runterzugehen und einen Blick hineinzuwerfen. Ich hätte besser darauf verzichtet. Da schwimmt doch tatsächlich eine richtig grosse, ja sogar den Verhältnissen entsprechend kapitale Bachforelle von mindestens 40 Zentimetern! Nun ist es um die Gemütlichkeit beim Spazieren geschehen. Ich kann nicht mehr anders, als jedes Mal den Feldweg zu verlassen und diese Stelle zu besuchen. Inzwischen ist sogar ein kleiner Pfad durch das Gras ausgetreten. Als Jugendlicher hätte ich kurzen Prozess gemacht und abends die Eltern mit dem tollen Fisch zum Znacht überrascht. «Fischergeheimnis», so wäre mein Kommentar auf die Frage nach dessen Herkunft gewesen. Schliesslich ist es kein Patentgewässer. Jetzt, als Erwachsener, will ich mir solche Frechheiten nicht mehr leisten. Es wäre andererseits auch zu einfach. Köder rein – zack – Biss und raus ins Gras damit, und dann stracks nach Hause. Kein Drill, kein Können wäre vonnöten, das macht meine Fischerehre einfach nicht mit. Sich als Beobachter am schönen Fisch zu erfreuen, gelingt mir schliesslich einigermassen gut. Wobei ich nun feststellen muss, dass mich diese Forelle im Wasser viel stärker beschäftigt als mir lieb ist. Wie kommt sie mit dem trockenen Sommer zurecht? Sticht der Fischreiher noch nach ihr? Erkrankt sie mit der Zeit an einem Pestizidcocktail? Ist das überhaupt noch artgerechte Haltung? Oder schwimmen in dem Graben noch Gspändli und können sie dort noch laichen? Ach herrje, es wäre einfacher, wenn ich die Angelegenheit bald gegessen hätte ...

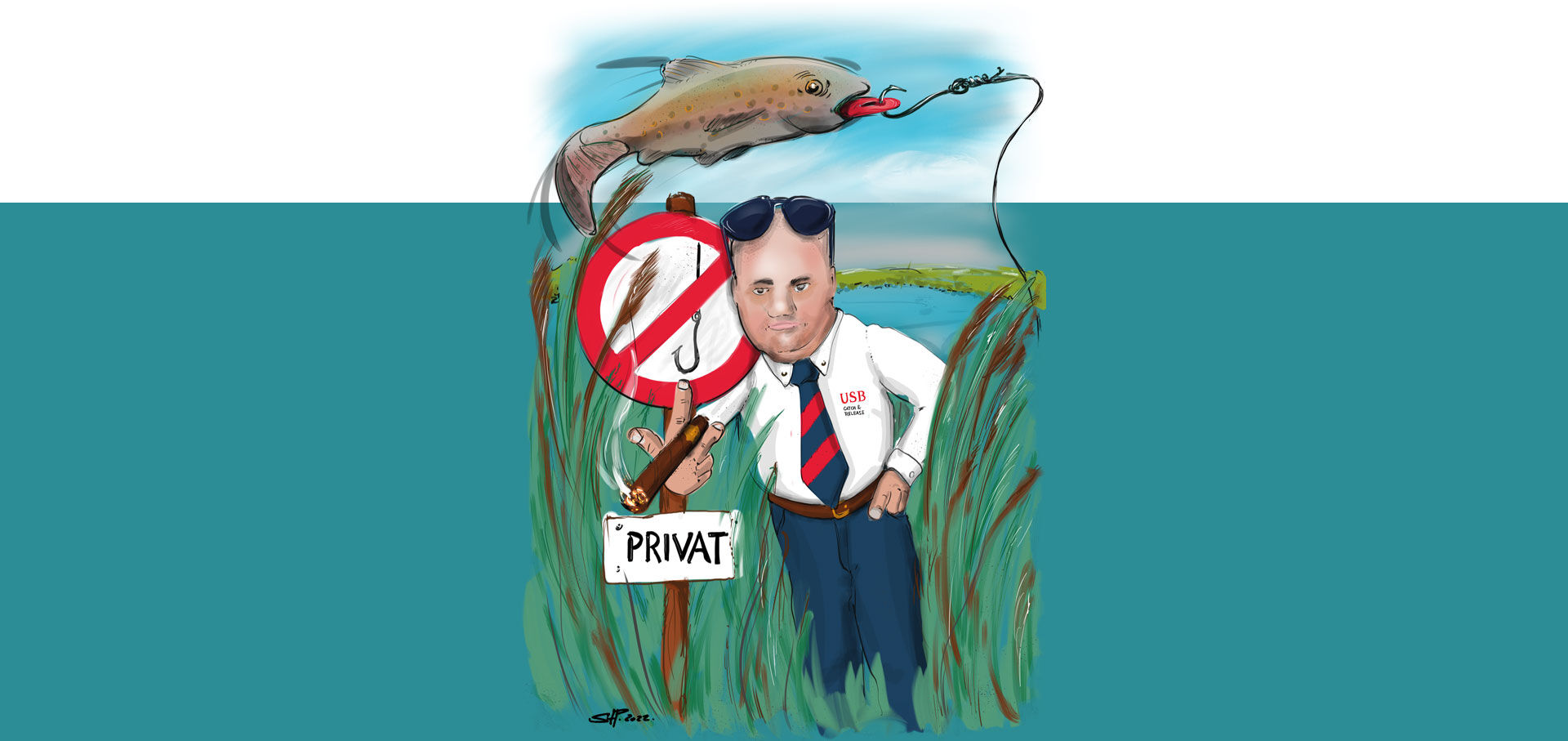

Im Berner Aaretal gibt es diesen üppigen Natursee voll von grossen Fischen. Lässt man dort bei der Badestelle die Beine im Wasser baumeln, schwimmen einem kapitale Rotfedern und Schleien um die Füsse, derweil man die Hechte im Seerosenfeld zählen kann. Prominent prangt eine grosse grüne «NATURSCHUTZ»-Tafel auf der eingezäunten Liegewiese und deklariert das Gewässer und dessen Umgebung als Naturschutzgebiet. Das Begehen des Ufers ist verboten, Schwimmhilfen sind nicht gestattet und Tiere sowie Pflanzen dürfen nicht angefasst werden. Illustriert werden diese Regeln mit Piktogrammen, sodass auch wirklich jeder sie verstehen kann. Natürlich fehlt hier auch die durchgestrichene Rute mit dem Fisch am Haken nicht. Entsprechend gross das Erstaunen der Badenden, als sie eines Sommertages hier ein Boot beobachten, das seelenruhig mit zwei fischenden Insassen vorbeifährt. Die Empörung wird geschlichtet durch einen kundigen Anwesenden, einen Mitarbeiter der Gemeinde. Das ist in Ordnung erklärt er, denn das seien Fischereiberechtigte. Das herrschaftliche Anwesen direkt am Wasser auf der anderen Seeseite sei zwar inzwischen an eine Bank verkauft worden, aber die schwerreiche Familie habe das Fischereirecht mitsamt Bootshaus behalten und pflegt regelmässig davon Gebrauch zu machen. Glücklich kann sich schätzen, wer diese Menschen näher kennt und gerne fischt … Ob die Herren im Anzug von der Bank während ihrer Seminare hier ebenfalls die Rute schwingen dürfen, Fischen statt Golfen? Hinter Verbotstafeln verbergen sich viele solcher Sonderrechte, und das nicht nur in den Revierkantonen mit Pachtsystem. Um in solchen Gewässern zu fischen, braucht es Vitamin B und oft ein dickes Portemonnaie. Doch den Privilegierten geht es nicht anders als allen Petrijüngern: Die Fische beissen nicht immer und die Zeit zum Fischen muss sich jeder nehmen. Und in vielen Fällen fängt man längst nicht so gut, wie man es sich ausmalt.

Es ist ein sonniger Nachmittag an einer erfolgreich revitalisierten Bachforellenstrecke. Überall fliegen Insekten, üppiges Grün und der Geruch von Fischwasser in der Luft. Von der Natur erfüllt und beglückt bin ich auf Forellenpirsch. Was wäre das Leben ohne solche Momente? Einmal mehr wird mir deutlich, warum mir der Gewässerschutz so wichtig ist und weshalb ich viel Zeit in ehrenamtliche Arbeiten investiere. Plötzlich kracht es neben mir und ein grosser weisser Labrador stürzt aus dem Gebüsch ins Wasser. Auf dem Uferweg steht sein Frauchen und hat einen Gesichtsausdruck, als hätte ich ihr gerade Schlamm auf das blumenbestickte Kleid geworfen. «Lönd sie doch die arme Fisch in Ruhe!» Nun ja, die Ruhe der Fische ist nun durch den Hund ohnehin gestört. «Grüezi gleichfalls!», erwidere ich so freundlich wie möglich und frage sie, ob sie die Fische dieses Gewässers kennt. Darauf lässt sie sich nicht ein und marschiert schnell weiter. Ich stelle mir vor, wie sie heute Abend bei gebackenem Zuchtlachs aus Norwegen an peruanischen Spargeln von der schockierenden Begegnung mit einem Fische tötenden Menschen erzählt. Derweil das kluge und liebevolle Haustier sein Büchsenfleisch frisst.

Jens und ich lernen uns am Wasser kennen, so wie es bei vielen Fischerfreunden passiert. Er hat mit dem Fischen gerade frisch begonnen und ich bin den Fischen bereits seit Jahren dicht auf der Spur. Jens nimmt meine Tipps wie ein Schwamm auf und ich zeige ihm gerne, was ich kann. Dass die Fänge eher ungleich verteilt sind, ist für uns nur natürlich. Er ist schliesslich der Anfänger und ich bin ihm einige Jahre voraus, das macht schon einen Unterschied. Auch wenn Jens sich dieselbe Rute und Köder kauft wie ich. Er lernt sehr schnell und schon bald «synchronisieren» wir uns, entwickeln uns zu fischenden Brüdern, Zwillingen gar. Dann verändern sich die Lebensumstände und ich schaffe es weniger ans Wasser, während Jens sein Leben konsequent nach der Fischerei ausrichtet. Bin ich endlich mal wieder auf dem Boot, dann fast ausschliesslich mit ihm zusammen. Er weiss nun stets, wo die Fische gerade sind und was am besten läuft. Ein richtiger Crack ist er geworden, mit einem klaren Konzept vom Fischertag. Unsere Ausflüge werden zu einem Guiding: Jens sagt an, ich setze um … Zuerst finde ich das lässig. Aber mit der Zeit beginnt es, mich anzuscheissen. Wann habe ich zuletzt etwas Eigenes kreiert, einen Fisch von A bis Z auf meine Weise überlistet? Und da ist noch der zunehmende Fangdruck: Je länger, desto mehr und grössere Fische als ich landet Jens. Ich beschliesse, ohne ihn fischen zu gehen, und verschweige ihm, wann ich wieder am Wasser bin. Zwei-, dreimal bin ich allein am See und probiere endlich mal wieder was autonom Entschiedenes. Und siehe da, es funktioniert! Mir fällt ein Stein vom Herzen, ich kann immer noch fischen. Wieder mit Jens zusammen unterwegs, fällt ihm auf, dass ich ihm plötzlich dreinrede und was anderes probieren will. Ich gestehe ihm meine Solo-Runden und wir führen ein offenes Gespräch über unsere Rollen. Daraufhin verbringen wir einen perfekten Fischertag: Wir schlagen uns gegenseitig Ideen vor und setzen sie um, wechseln uns mit der Führung ab. Schon lange nicht mehr so viel voneinander gelernt! Schliesslich legen wir die Ruten ab und stossen auf den Feierabend an. Für heute reicht es, wir hören auf, wenn es am schönsten ist.

Housi Schwab – Jeder von uns hat schon die verrücktesten Storys gehört, wie es zum Rutenbruch kam. «Da hatte ich ein Riesenteil dran, das hat mir echt die Rute gebrochen!», so oder ähnlich klingen solche Geschichten. Ich selbst habe schon ein gutes Dutzend Rutenbrüche hinbekommen oder Schreckmomente miterlebt bei meinen Fischerkollegen. Es knallt, knackt, splittert oder wie aus heiterem Himmel hängt plötzlich die Spitze traurig von der Schnur herunter. Aber bis bei meinen Rutenbrüchen endlich ein Fisch im Spiel war, vergingen einige Jahrzehnte. Meistens erledigen wir Fischer die Ruten nämlich selbst.

Besonders tückisch sind Fahrzeuge. In Jugendjahren als Bauernbub fuhr ich manchmal mit dem Traktor nach getaner Arbeit ans Wasser. Meine ungenügend gesicherte Sportex-Hechtrute rutschte aufs grosse Rad und wurde regelrecht geschreddert. Oder mit dem Velo am Wasser unterwegs mit ausgefahrener und montierter Rute fest in der Hand am Lenker … rassig durch den Wald … und schneller als ich lenken konnte, krachte die Rutenspitze in einen Baum oder blieb in einem Gebüsch stecken. Oder die brandneue Lachsrute im Stoffetui, die vom Fahrtwind in die Speichen gedrückt wurde: Totalschaden, ohne je einen Fisch damit gefangen zu haben. Auch Autos sind effiziente Rutenzerstörer, sei es durch das Schliessen der Türen, Überfahren von unachtsam am Boden abgelegten Ruten oder wenn schwere Gepäckstücke im Kofferraum mit den Chnebeli Tango tanzen.

Auch auf dem Boot sind Ruten nicht in Sicherheit. Beim Ab- oder Anlegen geraten über den Bootsrand herausragende Rutenspitzen in Pfosten oder den Steg … Rutengefährlich sind auch unerfahrene Gäste an Bord. So einen Neuling nahm ich zum Hegenenfischen mit. Er wollte hochziehen und kurbelte auch weiter, als der Karabiner schon längst im Spitzenringli festklemmte. Noch ehe ich «Stopp» sagen konnte, war die feine Spitze zersplittert. Und dann gibt es noch die ganzen Geschichten von abgesoffenen Ruten, aber das geht ja nicht unter Rutenbrüche.

Eine spezielle Rutenzerstörung erlebte ich mit Kollegen in Alaska. Wir legten ein Grillfeuer am Ufer an und waren parat für den fangfrischen Fisch. Kollege Fredy war der Glückliche, der gleich bei unserer Kochstelle den passenden Lachs landete. Er legte die Fliegenrute beiseite, um den Fisch in die Hände zu nehmen. Dabei landete sie geradewegs in der glühenden Holzkohle … Über diese Szene können wir noch heute lachen. Auf derselben Reise schaffte ich es schliesslich, eine Rute mit einem Silberlachs zu brechen. Ein wilder Drill, kurz vor der Landung, die Rute steil nach hinten geführt, ein Riesensatz aus dem Wasser, ein hässliches Knallen und meine 4-teilige SAGE wurde zu einer 6-teiligen. Nach dem ersten Ärger sehe ich es heute positiv: Nun kann ich endlich von einem richtigen Rutenbruch erzählen!

In der letzten Ausgabe haben die Felchenfreaks ihre vielseitigen Nymphenerfahrungen vorgestellt. Dass man es so exzessiv und bunt treiben kann! Was die Nymphenwahl betrifft, bin ich nämlich ziemlich einfach gestrickt. Alle paar Jahre verliebe ich mich in ein Muster und binde mir daraus eine neue Felchenhegene. Die aktuelle Flamme fische ich schliesslich besonders intensiv und die sensible Rute kommt in der Hitze der Felchengefechte auch ordentlich zum Einsatz. Meinem persönlichen Beuteschema entsprechen kleine und zierliche Muster mit einem schlanken Körper in Violett- und Grüntönen, gerne mit einer markanten Rundung. Eine besonders lange und leidenschaftliche Affäre hatte ich mit einem Duo in Schwarz und Knallrot mit einer kecken Wattebüschelchen-Frisur. Noch heute greife ich manchmal zu ihnen, auch wenn ihre Haken inzwischen nicht mehr ganz spitz und die Bindfäden nicht mehr so straff sind. Alte Liebe rostet schliesslich nicht. Mit meinem Felchenrüetli, einer Handvoll Hegenen und einer ruhigen Hand zähle ich mich seit Jahren zu den genussvollen Gelegenheitsfelchelern. Um mir die Felchensuche zu ersparen, orientiere ich mich am Schwarm der Pensionäre und Dauerfelchelern. Wo sich ein Pulk versammelt hat, sind die Fische meistens nicht weit. Die silbrigen Sprinter am leichten Gerät sind leidenschaftlich und übertreffen auch so manchen passiven Hecht! Die Felchen und ich spüren den Frühling und halten Ausschau. Es ist wieder Zeit für eine scharfe Nymphe …

Endlich stehen die Egli wieder bei der grossen Hafenmole. Schon lange habe ich auf die passende Gelegenheit gewartet, um einen speziellen Jig auszuprobieren. Das ständige Dropshotten mit der ultraleichten Rute und den mit Pheromonen und Weichmachern vollgepumpten Gummis geht mir langsam auf die Nerven. Ich will mal wieder klassisch spinnfischen, den Köder aktiv durch das Wasser jiggen und nach Herzenslust in alle Richtungen werfen! Wenn ich mit einer hochsensiblen Rute in der Vertikalen fischen will, kann ich ja auf Felchen gehen. Ich stehe also mit meiner Spinnrute am Steg und erfreue mich am Köderspiel, mitten in einer Schar «Dropshöteler». Deren feine Ruten biegen sich im Minutentakt und immer wieder holen sie einen Egli aus dem Schwarm, manchmal sogar mehrere aufs Mal. Mit jedem Wurf ohne einen Biss fühle ich mich ein wenig gestresster. «Hey Leute! Mir ist klar, dass Dropshot besser funktioniert. Aber ich will nur fischen!», liegt mir auf der Zunge. Aber so etwas sagen ja nur Verzweifelte. Immer stärker wird das Bedürfnis, den andern zu zeigen, dass ich das mit der krummen Rute auch kann. Wenn ich bloss will. Schliesslich halte ich es nicht mehr aus und hole meine Dropshot-Ausrüstung aus der Tasche. Vergebens, denn es stellt sich gerade eine Beissflaute ein. Ach, wäre ich doch einfach konsequent beim Spinnfischen geblieben. Von mir selbst genervt packe ich zusammen und will gerade gehen, als einer der Kollegen mit einer Handvoll Egli auf mich zukommt: «Habe vorhin echt abgeräumt, du kannst die hier gerne haben.» Auch das noch!

In die Ferne fischen

In die Ferne fischenRegen prasselt ans Fenster und der Schnee verwandelt sich in braunen Matsch. «Panama! Island! Neuseeland! Patagonien! Seychellen!», gehen mir durch den Kopf. Ich sehne mich danach, endlich wieder mit der Rute auf Pirsch zu sein. Moment mal! Das könnte ich doch auch hier, mitten im Wasserschloss Europas. Grübelnd realisiere ich, dass ich im vergangenen Jahr öfters im Ausland gefischt habe. Der Blick in meine Handyfotos und in die (fast) leere Fangstatistik meines kantonalen Patents bestätigen das. Die Gewässer vor der Haustür habe ich kaum besucht. Und dies trotz Corona! Wo ich daheim bin, habe ich mich durch den Alltag treiben lassen und mir ist das «Zwischendurch-Fischengehen» beinahe abhandengekommen. Mein Fischerleben hat sich zunehmend auf die Ferien verlagert, sogar wenn es eigentlich Familien- und nicht Fischerferien sind. Auch innerhalb der Landesgrenzen sind es vorwiegend Eskapaden gewesen, etwa ein Eisfischereiausflug oder eine Fahrt ins Tessin. Liegt das etwa daran, dass ich am Hausgewässer wenig gefangen habe? Ja und Nein: Es ist tatsächlich so, dass es mir hier sehr harzig gelaufen ist. Aber daran bin ich eigentlich selbst schuld. Fehlende Praxis führt zu Planlosigkeit und Schneiderstunden. Auch an einem schwierigen See im stark befischten Mittelland lässt sich herauskriegen, wo sie schwimmen und was funktioniert. Will ich zum Ferienfischer werden? Oh, der Regen hat gerade aufgehört. Ich bin dann mal weg!

Ein besonders genussvoller Aspekt unseres vielseitigen Hobbys ist das Nachdenken und Tüfteln. Sitzt man gerade an der Arbeit vor dem PC oder in einer langweiligen Sitzung, driften die Gedanken nicht selten ab in die Tiefe der Gewässer. Ein wacher Fischergeist geniesst seine Leidenschaft auch weit weg vom Wasser. Hin und wieder beginnt der Puls plötzlich höher zu schlagen, sei es auf dem WC oder unter der Dusche. Ein Geistesblitz schlägt gerade ein. Mit einer Dropshot-Montage Köderfischchen in der Seetiefe anbieten: Darauf müssten sich die Saiblinge stürzen! Oder mit einem bei uns noch unbekannten «Umbrella-Rig» Egli abräumen! Wir malen uns aus, wie die Ideen funktionieren könnten und verschanzen uns bei der nächsten Gelegenheit in der Bastelecke, um sie zu realisieren. Gespannt stehen wir schliesslich am Wasser und können es kaum erwarten, für unsere genialen Einfälle belohnt zu werden. Doch die Realität entpuppt sich als widerspenstiger, als wir uns das vorgestellt haben. Die stinkenden Fischli am Dropshot trudeln unsexy in die Tiefe und rutschen ständig von den Haken; das spezielle amerikanische Rig erweist sich als sperriges und kaum auswerfbares Gestell mit der Ästhetik einer Zahnspange. Und mit dem sicher geglaubten Fang wird es auch nichts. Entnervt montieren wir den bewährten Lieblingsgummi. So manche Einfälle erlitten ein solches Schicksal und wurden wohl zu früh verworfen. Man stelle sich vor, das Fliegenfischen wäre noch nicht erfunden. Eine schwere Schnur durch die Luft schwingen, um damit ultraleichte Insektenimitationen anzubieten? Dieses Konzept zum ersten Mal zu basteln und am Wasser auszuprobieren: Auch das wäre zuerst ein zum Scheitern verurteiltes Projekt ...